JAKARTA - Kaum wanita bak tokoh 'figuran' dalam masa penjajahan Belanda. Narasi itu berlangsung dari era maskapai dagang Belanda, VOC hingga pemerintah kolonial Hindia Belanda. Padahal, mereka jadi kaum yang paling menderita karena penjajahan.

Kaum wanita kerap dipandang rendah. Ambil contoh kala mereka berprofesi sebagai buruh di Deli. Mereka bak tak mengenal kata setara. Upah mereka jauh di bawah kaum laki-laki. Alias, terlampau kecil. Beli kebutuhan harian saja tak pernah cukup.

Penjajahan adalah masa paling kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Namun, mereka yang paling merasakan kepedihan dari penjajahan adalah kaum wanita. Kepedihan itu bermula dari Kompeni menancapkan kuasanya di Nusantara era 1619-an.

Kompeni ikut jadi biang keladi yang membuat hajat hidup wanita bumiputra jatuh pada titik terendah. Kaum wanita hanya dipandang sebagai sosok yang berguna di dapur dan di kamar tidur. Mereka hanya dijadikan gundik tanpa kepastian akan dinikahkan.

Kondisi itu membuat kaum wanita tak dapat mengakses kemudahan hidup. Antara lain akses ke pendidikan dan pekerjaan memadai. Kondisi itu kian parah kala Kompeni mulai digantikan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Penderitaan wanita kian memuncak kala berlakunya sistem Tanam Paksa (1847-1870). Kehidupan wanita tak banyak mengalami perubahan. Mereka tak pernah dipandang setara dengan laki-laki. Padahal, seorang wanita ikut membantu kaum laki-laki (suaminya) dalam mempersiapkan komoditas tanaman ekspor.

Mereka ikut menanam hingga memanen. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk melayani suami dan menjaga anak. Kondisi itu berbanding terbalik dengan perlakuan dan upah yang mereka terima. Kehadiran mereka bak tak pernah dianggap.

Angin perubahan sempat dikira berhempus kala periode Tanam Paksa berakhir. Nyatanya, kesetaraan ke kaum wanita tak pernah terjadi. Kalau dulu penjajah Belanda mengandalkan tanam paksa untuk mendapatkan pekerja murah, kini mereka mulai memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk membuka perkebunan di Jawa dan Deli, Sumatra.

BACA JUGA:

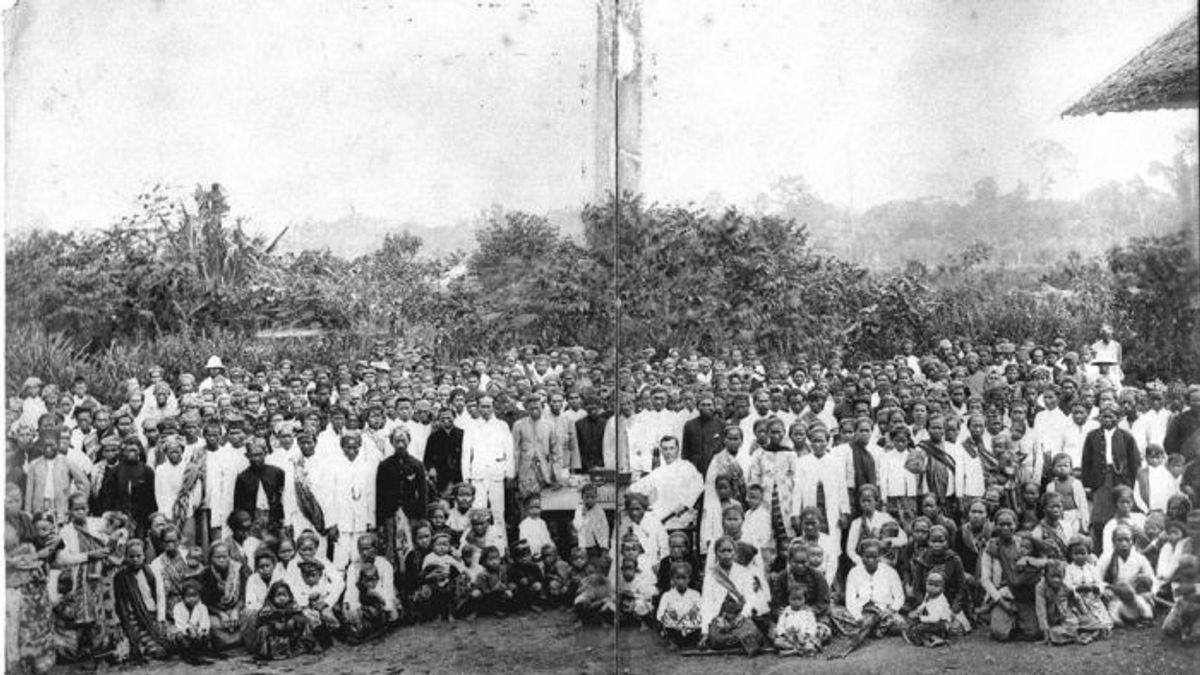

Kondisi itu membuat Belanda membutuhkan banyak buruh untuk bekerja di perkebunan. Ironinya tenaga kaum wanita tak banyak dibutuhkan di Jawa. Alhasil, kaum wanita muda maupun sudah menikah pergi merantau ke deli dan bekerja di perkebunan setempat.

“Pada periode 1881-1902 proporsi terbesar dari buruh adalah orang China yang didatangkan dari China, Penang, dan Singapura. Orang Jawa adalah kelompok pribumi terbesar. Juga ada orang India yang disebut Keling. Untuk mendapatkan buruh murah yang diperlukan, dilakukan berbagai tipu daya terhadap mereka, dan mentalnya dirusak supaya tetap bertahan di perkebunan.”

“Sangat merepotkan bagi perkebunan untuk mencari penggantinya kalau buruh pulang ke Jawa untuk selamanya tiap kali kontrak habis sesudah tiga tahun. Di pedesaan Jawa, calo yang mencari buruh untuk Sumatera Timur menebarkan rayuan yang menggiurkan: yang ikut ke tanah baru, Deli dapat membeli banyak emas. Sebab, di sana emas murah. Dan banyak perempuan muda yang cantik! Dan boleh berjudi, lagi!” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Kuli Kontrak (1990).

Ketimpangan Upah

Pemilik perkebunan senang bukan main dengan kehadiran kaum buruh wanita dari Jawa di Deli. Kedatangan mereka dianggap sebagai solusi kurangnya tenaga kerja di perkebunan. Kaum wanita umumnya banyak dilibatkan dalam perkebunan kopi.

Namun, urusan bekerja di perkebunan bukan perkara mudah. Pekerjaan yang tersedia bagi kaum wanita tetap terbatas. Mereka dipekerjakan hanya untuk memetik kopi hingga menyapu jalanan. Pekerjaan itu membuat mereka tak diupah seperti kaum laki-laki yang memiliki detail pekerjaan sama.

Upah kaum wanita sangat kecil – jika tak boleh dikatakan kurang. Mereka dibayar menurut jumlah biji kopi yang mereka petik. Upah itu turun jika produksi naik dan naik bila hasil panen turun. Skema pemberian upah itu membuat pengusaha untung, sedang kaum wanita buntung.

Masalah muncul. Upah kecil tak dapat membiayai seluruh kehidupan sehari-hari. Upah mereka sebagai buruh wanita sangat kurang untuk kebutuhan paling dasar. Jalan pintas pun coba diambil. Banyak di antaranya mulai melakukan pekerjaan sampingan macam jadi wanita tuna susila.

Pekerjaan itu mampu memberikan mereka tambahan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, tapi tak cukup untuk pulang ke Jawa. Fakta terkait buruh wanita yang ada di Deli jadi bukti bahwa ketimbangan upah antara kaum laki-laki dan wanita jauh berbeda. Alias, wanita jadi kaum yang paling sengsara.

“Dari semua buruh, buruh wanita yang paling sensara. Dibandingkan dengan kawan senasib mereka, buruh laki-laki, mereka jauh lebih rentan terhadap pemerasan dan penindasan dari pemimpin perusahaan dan para pengawas. Beebrapa dari mereka berhasil menjadi mandor, maka seperti rekan laki-lakinya, mereka pun mondar-mandir membawa cambuk rotan.”

“Itulah alat yang termasuk perangkat tetap seorang anggota staf perusahaan untuk melindungi diri dari mereka yang memaksakan kehendak. Tetapi, ini adalah penyecualiaan, khususnya di kalangan wanita. Tenaga mereka pada umumnya terkuras. Namun, menurut dokter, administrator perkebunan menyatakan kepadanya bahwa keadaan buruh wanita seperti itu adalah karena mereka bekerja siang dan malam. Siang dengan tangannya, malam dengan tubuhnya,” ujar Jan Breman dalam buku Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial pada Awal Abad ke-20 (1997).