JAKARTA - Perjalanan naik haji ke Makkah bukan barang baru di Nusantara. Ibadah itu bahkan langgeng di masa penjajahan Belanda. Sekalipun pelaksanaan Rukun Islam kelima terbatas kepada mereka yang mampu. Semuanya karena ibadah haji membawa banyak manfaat. Dari ilmu agama hingga status sosial.

Belanda pun tak tinggal diam. Alih-alih hanya melihat ibadah haji sebagai muara pemberontakan, pemerintah kolonial justru melirik potensi keuntungan besar dari ibadah haji. Empunya kuasa pun ikut terlibat mengatur perjalanan haji.

Penyebaran Islam cukup masif di Nusantara. Islam yang dulunya memiliki status sebagai agama impor, berhasil menjadi agama mayoritas. Prestasi itu membuat sekolah agama -termasuk pesantren- muncul di mana-mana pada abad ke-19.

Kepopuleran agama Islam makin meningkat seiring waktu. Apalagi kaum bumiputra justru lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama dibanding dengan belajar ilmu pengetahuan di sekolah Belanda. Anggapan itu turun-menurun diamini umat Islam Nusantara.

Kehadiran pendidikan agama itu membuat kaum Islam semangat menjalankan perintah agama. Mereka bahkan ingin menjalankan perintah agama dalam Rukun Islam kelima: naik haji ke Makkah bila mampu. Menabung jadi ajian utama kaum bumiputra.

Langkah itu dilanggengkan dengan harapan suatu saat uang cukup, mereka akan naik haji. Sebab, naik haji memiliki banyak manfaat. Dari mendalami ilmu agama hingga menaikkan status sosial di masyarakat. Alias, mereka mendapatkan posisi istimewa di tengah masyarakat.

“Mengalirnya para siswa dari Hindia ke Haramain (Makkah dan Madinah) telah berlangsung paling tidak sejak 1500-an dan terus meningkat sejalan dengan meningatnya jumlah orang yang naik haji. Bagi orang Jawah (semua orang yang termasuk ras Melayu) pada masa itu, naik haji ke Makkah dimaksudkan bukan hanya untuk mengunjungi Kota Suci dan bangunan-bangunan suci.”

“Namun yang lebih penting untuk memperbaiki praktik-praktik dan pengetahuan keagamaan mereka. Seperti yang diamati oleh Penasehat Urusan Bumiputra Hindia-Belanda, Snouck Hurgronje orang Jawah yang lebih tua, yang telah tinggal di sini seumur hidup atau selama beberapa tahun, berkeinginan mencurahkan sisa hidup mereka untuk menjalankan peribadatan agama di tanah suci, sementara orang yang lebih muda mencurahkan dirinya untuk belajar agama,” ungkap Yudi Latif, dalam buku Genealogi Inteligensia (2013).

Belanda Untung

Pergerakan umat Islam Nusantara berhaji mulanya tak digubris Belanda. Empunya kuasa juga tak mau mengatur terlalu jauh terkait hajat hidup beragama kaum bumiputra. Belanda merasa resikonya amat besar. Bisa-bisa eksistensi pemerintah kolonial Hindia Belanda terganggu.

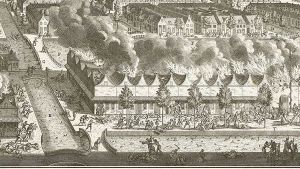

Nyatanya, ibadah naik haji membawa resiko besar bagi Belanda. Umat Islam yang pulang berhaji tak melulu membawa ilmu agama, tapi juga paham impor. Pan Islamisme, namanya. Paham ini menitikberatkan bahwa umat Islam tak boleh dijajah Belanda yang notabene beragama Kristen.

Pemberontakan yang digelorakan ulama yang baru pulang berhaji muncul di mana-mana. Langkah itu begitu merepotkan elite Belanda pada abad ke-19. Empunya kuasa jadi rugi waktu dan uang. Belanda sadar diri. Mereka mulai mengevaluasi bahwa kaum bumiputra tak dapat ditentang untuk berhaji secara terang-terangan.

Siasat pun dimainkan Belanda. Mereka mulai mengatur segala macam syarat untuk berhaji. Upaya itu dilakukan karena melihat antusias luar biasa umat Islam di Nusantara berhaji. Belanda yakin ibadah haji dapat membawa keuntungan besar.

Sebagai ajian, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai menangani langsung proses ibadah haji. Dari keberangkatan hingga pemulangannya ke Hindia Belanda (kini: Indonesia). Upaya itu membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda mendapatkan persenan yang lebih besar.

Belanda pun tak main-main mematok biaya haji. Mereka coba membengkakkan biaya haji dengan banyaknya biaya tambahan perjalanan. Opsi itu membuat nyala api pemberontakan berkurang. Sebab, mereka yang berangkat ke Makkah terbatas pada orang kaya dan sangat kaya saja.

“Hal yang sama dialami oleh haji, yang sama rata dipandang berpotensi melakukan subversi, sampai Snouck Hurgronje memperjuangkan pendekatan yang lebih cerdas pada awal abad ke-20. Sebuah peraturan yang berlaku antara 1825 dan 1852 bertujuan menghambat perjalanan haji dengan menetapkan biaya yang sangat besar, yakni 110 gulden, untuk paspor haji saja.”

"Hambatan-hambatan baru pada 1859 mengharuskan setiap calon haji memperoleh surat keterangan dari bupatinya yang menyatakan bahwa ia mampu membiayai perjalanan haji pulang pergi dan meninggalkan bekal bagi kehidupan anak istrinya di rumah. Haji dan ulama adalah pihak-pihak yang pertama-pertama dicurigai jika ada gerakan-gerakan anti-Eropa. Jadi ada lingkaran setan ketegangan antara Pemerintah dan penimpin agama,” ungkap Anthony Reid dalam buku Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia (2011).