JAKARTA - Banyak pejabat tak bersyukur. Tabiat menyebalkan yang langgeng sejak zaman Kongsi Dagang Belanda, VOC berkuasa. Zaman VOC, para pejabat menghalalkan korupsi karena gajinya yang kecil. VOC kala itu hanya bisa memberi uang pengikat kepada pejabatnya. VOC pun menyesalinya karena tiap pejabat mencari gaji tambahan lewat pungutan liar (pungli).

VOC tak berbeda dengan mayoritas organisasi poltik/ekonomi zaman itu, yang memberi gaji “luar biasa” kecil kepada pegawainya. Gubernur Pantai Utara Jawa, misalnya, yang hanya digaji 80 gulden sebulan. Lalu Gubernur tersebut meminta seluruh gaji itu diberikan kepada keluarganya di Belanda. Sedangkan, dirinya hidup lewat pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan swasta.

Dikutip M. Adnan Amal dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah (2007), Gubernur Kepulauan Ambon Alexander Cornabe (1780-1793) adalah contoh pejabat yang melanggengkan praktik korupsi karena gaji kecil. Praktik korupsi itu terbongkar saat pemeriksaan kas pada 1792. Atas bukti tersebut, Cornabe lalu dikirim ke Batavia untuk menjalani pemeriksaan. Ia dinyatakan bersalah.

Tak hanya sekelas gubernur wilayah. Karena tidak adanya kenaikan gaji, pejabat-pejabat VOC yang bergaji antara 16 hingga 24 gulden turut melanggengkan pungli. Praktik memperkaya diri sendiri bahkan hadir dari kalangan pejabat puncak, seperti Gubernur Jenderal VOC yang bergaji 700 gulden. Fakta itu dikarenakan sebagian besar gubernur jenderal VOC yang berhenti menjabat mendadak menjadi orang kaya baru.

“Van Hoorn --pada 1704 menjadi Gubernur Jenderal VOC menggantikan mertuanya, Willem van Outhoorn, yang menjabat Gubernur Jenderal VOC dari 1691-1704-- menduduki jabatan karena praktek nepotisme mertuanya. Seusai menjadi gubernur jenderal, ia kembali ke Belanda pada 1709 sebagai jutawan. Hanya dalam waktu lima tahun masa jabatannya, van Hoorn pulang kampung dengan membawa tak kurang dari 10 juta Gulden, suatu jumlah yang cukup spektakuler di masa itu. Padahal, gaji resminya sebagai gubernur jenderal tidak lebih dari 700 gulden perbulan,” tulis M. Adnan Amal.

“Objekan” pejabat VOC

Praktik korupsi lewat lajur pungli semakin melenggang eksis karena adanya ketentuan yang diatur oleh petinggi VOC, Heeren Zeventien. Dalam ketentuan itu pejabat VOC diperkenankan berusaha sendiri. Dalam artian, tiap pejabat boleh cari duit bagaimanapun caranya selama urusan dengan VOC sudah beres. Hajat cari uang sampingan itu mereka sebut sebagai morshandel (perdagangan sisa).

Kendati demikian, wewenang itu disalahgunakan. Kapal-kapal VOC yang berangkat dari Jawa justru banyak memuat barang perdangan sisa milik pejabat VOC pribadi. Dan hanya sedikit barang resmi atas nama kongsi dagang Belanda, VOC.

“Selain itu terjadi manipulasi dalam timbangan, harga, penjualan kedudukan, penjualan monopoli seperti candu, garam, dan lain-lain, sehingga para pejabat VOC menjadi kaya-raya, sedang VOC sendiri makin miskin. Akhirnya VOC menetapkan pajak pada pejabatnya dan menjual jabatan bupati, tuan tanah dan lain-lain –-dan sering sebagai miliki turun-temurun,” tulis Sejarawan Ong Hok Ham dalam buku Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

Atas praktik itu, pejabat kompeni tak merasa dekat dengan daerah jajahan. Sejarawan Hendrik E. Niemeijer melihat fenomena itu sebagai penyebab para pejabat melakukan penyelundupan dan mengumpulkan uang untuk dibawa pulang ke Belanda ketimbang menanamkannya di tanah jajahan.

“Batavia tidak akan mendapatkan keuntungan dengan kebocoran uang demikian. Sebuah pelabuhan yang bebas bertaraf internasional akan mendatangkan uang masuk, mendorong perdagangan barang-barang kebutuhan hidup serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk perbentengan dan perkapalan. Biaya tersebut seyogyanya ditanggung sendiri oleh tanah jajahan,” Hendrik E. Niemeijer dalam buku Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII (2012).

Para direktur yang tergabung dalam Heeren Zeventien sadar dengan kondisi itu. Menurut pengamatan petinggi kompeni, sebagian besar pejabat yang gajinya tidak pernah lebih daripada beberapa ribu gulden setahun, justru tampak menjadi orang kaya baru dengan membawa ratusan ribu gulden saat pulang ke Belanda setelah 12-15 tahun berbakti di negeri koloni.

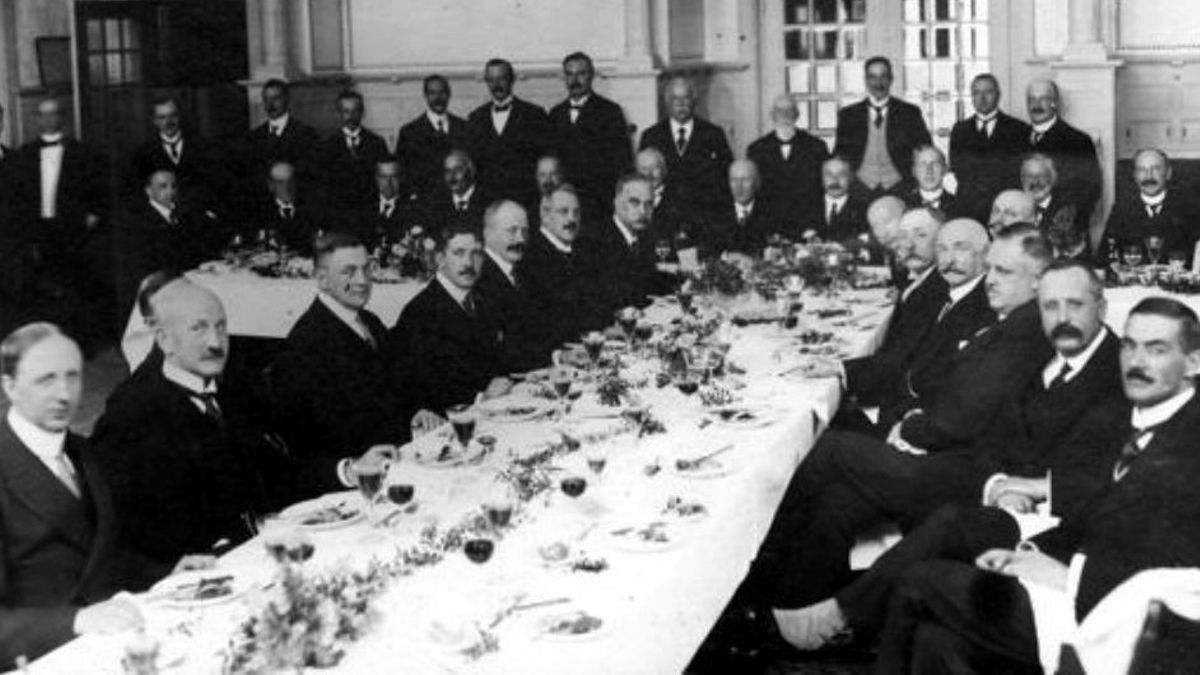

Lantaran itu, setiap orang langsung tahu bahwa penghasilan yang didapat pejabat Kompeni berasal dari pungli. Apalagi, saat pesta pelepasan armada dari Batavia yang pulang ke kampung halaman dijadikan sebagai peristiwa tahunan yang paling besar.

Ribuan urusan seketika harus dibereskan secara pribadi antara nakhoda dan pelaut agar dapat menyelundupkan barang berharga ke Eropa. Kejadian itu sering kali membuat barang yang diselundupkan lebih besar nilainya daripada kargo reguler milik kompeni sendiri.

Sementara, barang-barang yang tak sempat diselundupkan dan bernilai rendah, para pejabat Kompeni menjualnya langsung di depan rumah. Penjualan itu telah diumumkan beberapa hari sebelumnya lewat surat kabar lokal. Alhasil, tradisi ini dikenal dengan sebutan “garage sale.”

BACA JUGA:

Lebih lengkapnya kami pernah mengulas perihal garage sale dalam tulisan “Asal-usul Tradisi Garage Sale di Indonesia: Acara Pejabat Belanda Menjadi Tempat Cari Barang Murah”.

Karena itu, Heeren Zeventien tak diam saja. Lewat kuasanya, mereka menugaskan Gubernur Jenderal VOC Hendrick Zwaardecroon (1718–1725) untuk mengukum mati 26 orang karena pungli dan berlaku melanggar hukum kompeni. Sebagaimana yang diungkap oleh Bernard H.M Vlekke dalam buku Nusantara (1959), nyatanya upaya itu sia-sia.

“Lantaran 15 tahun kemudian, pada 1731, para Direktur (Heeren Zeventien) menjatuhkan hukuman tegas untuk membuat orang jera dan memerintahkan pemecatan segera dan pemulangan paksa ke Belanda Gubernur Jenderal Durven, Direktur Jenderal Berniagaan Asia, dua anggota Dewan Hindia, dan sejumlah pejabat tinggi lain. Untuk sementara penyelundupan berhenti, tapi akibatnya ratusan orang Batavia bangkrut karena kehilangan sumber mata pencaharian mereka,” cerita Bernard H.M Vlekke.

Setelahnya, praktek korupsi kemudian digemari hingga membuat VOC bangkrut pada akhir abad 18. Oleh sebab itu, seperti kata Sejarawan Ong Hok Ham, satu-satunya prinsip yang berlaku oleh pejabat VOC ialah: Kalau pusat tidak mampu menggaji dan mengawasi kepala desa (pejabat), rakyat setempat yang harus membiayainya.