JAKARTA - Hiburan adalah bentuk dari kebutuhan manusia. Hal itu sesuai dengan ungkapan klasik bahwa manusia itu 'homo festivus', yakni makhluk yang senang festival atau hiburan. Di masa penjajahan Belanda, bentuk hiburannya kadang kali tak lazim. Seperti menonton orang dihukum mati di Balai Kota (Stadhuis), misalnya.

Kegiatan itu jadi hiburan semua kelas. Setiap ada berita seorang pelanggar hukum yang dieksekusi, ribuan orang akan berbondong-bondong menyaksikan pelaksanaan hukuman mati. Dalam sejarah, hukuman mati jadi salah satu yang paling sering diterapkan di Batavia. Lazimnya hukuman mati digunakan untuk memvonis pezina, pembunuh, hingga pembuat onar.

Bagi kompeni, vonis hukuman mati tak cuma dapat menghakhiri hidup terdakwa kejahatan, tapi juga bisa jadi stategi untuk melegitimasi kekuasaan Belanda atas Batavia, terutama dalam meredam pemberontakan. Saking seringnya eksekusi hukuman mati, perkara itu jadi hal lazim, bahkan tontonan.

Alwi Shahab, dalam buku Batavia Kota Hantu (2010) menjelaskan, kompeni sendiri yang biasanya mengundang warga Batavia untuk menonton eksekusi hukuman mati. Biasanya, sehari sebelum eksekusi, pejabat pengadilan akan mendatangi kampung-kampung di sekitar Balai Kota.

“Dengan pengeras suara yang terbuat dari kaleng, mereka menyuruh warga berbondong-bondong datang ke lapangan di Balai Kota, yang dalam bahasa Belanda disebut Stadhuis. Tempat tiang pemancungan di halaman Balai Kota hingga pada masa Belanda dinamakan Golgenveld,” tulis Alwi, salah satu tokoh penting dalam penulisan sejarah Jakarta.

Gambaran keriuhan acara eksekusi mati juga diabadikan oleh sastrawan Belanda, Justus van Maurik. Ia yang berkunjung ke Hindia-Belanda pada akhir abad ke-19, menjadi saksi berlangsungnya hukuman gantung seorang perampok beretnis China, Tjoe Boen Tjian di halaman Balai Kota yang kini dikenal dengan nama Taman Fatahillah.

Justus bercerita, dirinya mendapat informasi tentang eksekusi hukuman mati dari orang-orang yang berkumpul di Societeit, sebuah klub elite pada masanya. Rencananya, esok hari pukul 07.00 pagi akan ada eksekusi hukuman gantung untuk Tjoe Boen Tjian. Vonis dijatuhkan atas kejahatannya membunuh dua orang wanita secara keji.

“Saya agak bimbang, tetapi akhirnya berangkat juga dengan trem yang penuh sesak. 15 menit kemudian saya sudah tiba di depan Stadhuis. Di sana sudah didirikan mimbar penggantungan. Sejumlah tentara, infanteri, dan kavaleri membentuk pagar betis di sekitarnya,” ujar Justus van Maurik dalam tulisan Menonton Orang Dihukum Gantung di buku "Ketoprak Jakarta" (2001).

Setibanya di lokasi, tampak segala bangsa ikut menonton, dari kaum bumiputra, Arab, China, Eropa, hingga Armenia. Penjual makanan dan buah-buahan memanfaatkan kerumunan manusia itu untuk menjual dagangan. Di tempat yang agak lega, terlihat penjual es menabuh kaleng untuk menarik perhatian pembeli. Namun, tak banyak orang yang ingin minum es dalam kondisi itu, kecuali mereka yang sudah terbiasa menyaksikan peristiwa hukuman mati berulang-ulang kali.

“Dengan suara lantang narapidana itu mengucapkan beberapa kalimat untuk memberi tahu agar orang jangan meniru perbuatannya. Lalu ia memiringkan kepalanya agak ke kiri untuk bisa dimasukkan ke tali gantungan. Tiba-tiba saja algojo menarik tali. Genderang berbunyi dan pintu di lantai menjeblak terbuka. Pundak pria China itu didorong dan orang yang berdiri di lubang menarik kaki Tjoe Boen Tjiang. Wajahnya tiba-tiba merah darah, matanya melotot, dan lidanya terjulur ke luar,” tambah Justus van Maurik.

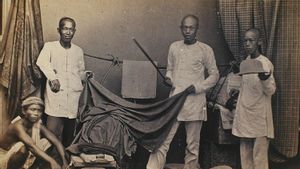

Kata Justus, pengalamannya menyaksikan hukuman mati secara langsung cukup mengerikan. Apalagi saat sang algojo yang seorang kaum bumiputra menyingkap kain putih penutup wajah berkali-kali untuk memeriksa terdakwa sudah tewas atau belum. Pengalaman itulah yang membuat Justus, sang penulis buku populer Indrukken van een “Totok,” Indische type en schetsen (1897) kerap mengalami mimpi buruk setelahnya.

Mereka yang dieksekusi mati

Di antara banyaknya orang yang eksekusi mati, ada beberapa sosok yang paling dikenang oleh warga Batavia. Mereka adalah kekasih dari Sara Specx, Pieter Cortenhoeff dan playboy Tionghoa, Oey Tambah Sia.

Kisah Sara Specx adalah terkait skandal perzinaannya dengan Pieter Cortenhoeff di Kasteel Batavia pada tahun 1629. Perzinaan itu dianggap sebagai pelanggaran etika. Hukuman tak luput bagi Sara, sekalipun ia adalah anak angkat dari Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen.

“Suatu malam, pasangan muda yang sedang dimabuk asmara itu tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka. Gadis malang yang mungkin baru saja mendapat menstruasinya itu 'in flagrante delicto' (tertangkap basah) bermesraan dengan kekasihnya di rumah Coen. Dan kasus pelanggaran seksual di Kastel Batavia tersebut menjadi skandal hangat pada masa itu,” tulis Achmad Sunjayadi dalam buku berjudul (Bukan) Tabu di Nusantara (2018).

Kisah ini pernah kami ulas dalam artikel Kepala yang Dipenggal dan Tragedi Percintaan di Balik Istilah Hidung Belang. Singkat cerita, keduanya dijatuhi hukuman berat pada 6 Juni 1629. Mereka kemudian dieksekusi tepat di depan halaman Balai Kota. Si pemuda dipancung. Sementara, sang gadis dihukum dengan cara diseret ke arah pintu gerbang Balai Kota untuk menyaksikan hukuman kekasihnya.

BACA JUGA:

Selanjutnya, sosok terkenal yang dihukum mati di depan Balai Kota adalah Oey Tambah Sia. Pemuda China kaya raya yang terkenal suka main perempuan itu didakwa telah melakukan serangkaian pembunuhan, termasuk meracuni pembantu setianya. Alhasil, Oey Tambah Sia dijebloskan ke penjara oleh otoritas setempat. Kisahnya pernah kami bahas dalam Kisah Playboy Tionghoa Oey Tambah Sia yang Berakhir di Tiang Gantung.

Dalam putusan pengadilan (landraad), Oey Tambah Sia akhirnya dijatuhi hukuman gantung sampai mati di muka umum. Walaupun Oey Tambah Sia sempat naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi (raad van justitie), akan tetapi usaha tersebut sia-sia. Ditambah, permohonan grasinya kepada Gubernur Jenderal ditolak.

“Demikianlah, pada 1851, Oey Tambah Sia harus menjalani hukuman gantung sampai mati yang dilaksanakan pada saat fajar Eksekusi dilakukan di lapangan di muka Stadhuis atau balaikota yang sekarang bernama Taman Fatahilah," cerita Benny G. Setiono dalam buku Tionghoa dalam Pusaran Politik (2003).