JAKARTA - Sejak mula lahirnya Kota Batavia, etnis China sudah menjadi bagian penting dari kota yang berjuluk Ratu dari Timur. Bahkan, etnis China sempat menempati kasta lebih tinggi daripada kaum bumiputra. Mereka adalah nomor dua, hanya di bawah orang-orang Eropa. Glodok, di barat Jakarta jadi saksi kejayaan mereka.

Peran orang China begitu berpengaruh dalam setiap aspek kehidupan di Batavia, mulai sosial hingga perekonomian. Glodok dikenal sebagai salah satu "China Town" di Batavia. Tak sedikit orang yang mengasosiasikan asal-usul nama Glodok dari istilah yang diucap orang China.

Dikutip Rachmat Ruchiat dalam buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta (2018), ia mengungkap ada yang mengatakan Glodok berasal dari kata "grojok", onomatope atau tiruan bunyi suara kucuran air dari pancoran.

“Memang cukup masuk akal, karena di sana, sekitar tahun 1670 terdapat semacam waduk penampungan air dari Ciliwung yang dikucurkan dengan pancuran kayu dari ketinggian kurang lebih sepuluh kaki. Kata Grojok diucapkan oleh orang-orang Tionghoa totok, penduduk mayoritas kawasan itu zaman dulu. Kemudian berubah menjadi Glodok sesuai dengan lidahnya,” ungkap Rachmat Ruchiat.

Keterangan lain menyebut nama Glodok diambil dari sebutan jembatan yang melintasi Kali Besar di kawasan itu, yakni Jembatan Glodok. Disebut demikian karena dulu di ujung kawasan terdapat tangga-tangga yang menempel di tepi kali yang dibuat pada 1643.

“Tangga tersebut biasa digunakan untuk mandi dan mencuci oleh penduduk sekitar. Dalam bahasa Sunda, tangga semacam itu disebut Golodok, sama seperti sebutan bagi tangga rumah. Mandi di kali pada zaman itu bukan hanya kebiasaan orang Pribumi, melainkan juga kebiasaan umum penduduk Batavia, termasuk orang-orang Belanda yang berkedudukan tinggi sekalipun,” tambahnya.

Selain sebagai Pecinan, Glodok pada masa Belanda juga dikenal luas sebagai wilayah ekonomi yang tak henti memompa denyut kehidupan di Batavia. Segala macam bisnis dan jasa hadir di Glodok. Terkait keramaian Glodok, sudah banyak orang yang mengabadikan kawasan pecinan tersebut lewat foto di abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Gambaran-gambaran orang China lalu lalang dengan rambut dikepang panjang ke belakang dan bagian depan dicukur licin menjadi pemandangan khas ala Glodok pada masanya. Hal itu merupakan tradisi warisan dari Dinasti Manchu yang menjajah daratan China selama tiga ratus tahun.

Salah satu penyebab tradisi warisan itu bertahan adalah karena Belanda mengeluarkan aturan yang melanggengkan eksistensi etnis China sebagai warga negara nomor dua di Batavia. Dalam bait aturan, tertulis larangan bagi orang China berbusana seperti kaum bumiputra ataupun orang Eropa. Untuk menegakkan aturan itu kompeni bahkan menyiapkan hukuman denda atau kurungan.

Lantaran itu, Glodok punya banyak arti dalam sejarah kontemporer Jakarta, terutama perihal jejak orang China di Jakarta. Kelak, Glodok juga jadi sejarah perjuangan orang China yang notabene kaum migran, mulai dari kejayaan, keterpurukan, dan perlawan terhadap nasib penindasan.

“Ada banyak hal untuk mengenang Glodok tempo doeloe: para kapitan China selama ratusan tahun berjaya, ribuan orang China pernah dibantai dengan kejam oleh Belanda, nostalgia Imlek (tahun baru China), Cap Go Meh (malam ke-15 Imlek), dan Peh Cun (hari ke-100 tahun baru imlek),” ungkap Alwi Shahab dalam buku Waktu Belanda Mabuk Lahirlah Batavia (2013).

Saksi pembantaian etnis China 1740

Seperti disebut di atas, Glodok juga pernah jadi saksi sejarah kebiadaban Kompeni pada etnis China pada 1740. Orang-orang mengenal aksi berdarah menyerupai genosida itu dengan "chinezenmoord" atau pembunuhan orang Tionghoa. Meski begitu, orang-orang di Batavia umumnya mengenal peristiwa tersebut dengan sebutan "Geger Pacinan" atau "Tragedi Glodok.”

Dalam catatan sejarah, tragedi Glodok yang dipicu oleh tindakan semena-mena Belanda kepada Etnis China di Batavia kemudian memuculkan pemberontakan luar biasa. Kami pernah membahas peristiwa itu dalam artikel “Geger Pacinan 1740: Banjir Darah Tionghoa di Batavia”. Namun, kekuatan orang China kala itu tak cukup melawan Belanda yang memiliki banyak armada dan persenjataan modern.

Pemberontakan luar biasa itu berubah menjadi peristiwa berdarah pembantaian 10 ribu lebih orang Tionghoa. Sebagaimana pernah kami ulas dalam “Kematian Etnis Tionghoa di Tangan Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier”, perintah pembantaian diumumkan langsung oleh Gubernur Jenderal Adriaan Valckenier pada 10 Oktober 1740, lewat surat perintah bertuliskan, "Bunuh dan bantai orang-orang China."

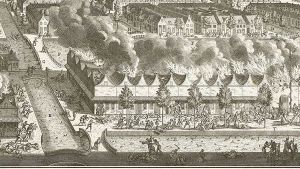

Lewat perintah itulah suasana Batavia menjadi sangat kalut. Para prajurit VOC, bahkan kelasi-kelasi yang kapalnya bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa diminta turun tangan melakukan pembantaian. Akibatnya, terjadilah pemerkosaan, penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan tanpa ampun terhadap seluruh orang China yang mereka temui.

BACA JUGA:

Bahkan, orang-orang China yang tengah dirawat di Rumah Sakit China yang dulu berlokasi di depan Stasiun Jakarta Kota. Anak-anak hingga wanita turut jadi korban. Gambaran rinci terkait peristiwa itu diungkap G.B Schwarzen dalam buku Reise in Oost-Indien (1751). Ia menulis pengalamannya terjebak dalam peristiwa yang juga dikenal dengan istilah geger pacinan.

“Siang hari, pukul satu, kota mulai terbakar karena ulah orang China. Sebab, mereka hendak membakar diri sendiri daripada jatuh ke tangan VOC. Sering kali sampai lima orang menggantung diri pada balok-balok rumah mereka. Parahnya lagi, pembantaian berlanjut kepada rumah sakit yang dimiliki oleh orang China. Kami disuruh membunuh semua pasien selain orang buta,” kata Schwarzen.

Tak hanya Schwarzen. Willard A. Hanna dalam buku Hikayat Jakarta (1988) turut memberi gambaran betapa kelamnya peristiwa pembantaian. Tercatat, sepuluh ribu lebih orang China dibunuh, lima ratus orang luka parah, tujuh ratus rumah dirusak, dan barang-barang orang China dijarah.

”Tiba-tiba secara tidak terduga, seketika itu juga terdengar jeritan ketakutan bergema di seluruh kota, dan terjadilah pemandangan yang paling memilukan dan perampokan di segala sudut kota,” tulis Willard A. Hanna.