JAKARTA - Sentimen anti-Tionghoa nampaknya begitu mengakar di berbagai belahan dunia seiring mewabahnya COVID-19. Di Kanada misalnya. Dalam tahun ini saja, kepolisian Kanada telah menerima 20 laporan kasus ujaran kebencian maupun penyerangan terhadap warga keturunan Tionghoa yang disinyalir erat kaitannya karena virus berasal dari daratan Wuhan.

Atas dasar itu, tak sedikit orang yang mengutuk aksi tersebut. Namun, jikalau melirik sedikit ke belakang, Sentimen anti-Tionghoa tak hanya berkembang di Eropa. Di indonesia sendiri, sentimen anti-Tionghoa itu nyatanya tumbuh subur. Mulai dari Tragedi 98 hingga teranyar pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun lalu, yang mana selalu memposisi orang Tionghoa sebagai target sentimen ras.

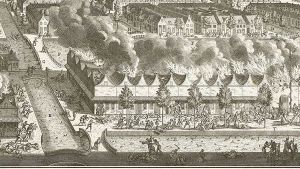

Maka, untuk meminimalis kejadian itu, setidaknya bangsa Indonesia bisa belajar dari awalan sejarah panjang sentimen kepada orang Tionghoa pada 1740 yang dikenal dengan istilah Geger Pacinan. Sebab, masa lalu selalu aktual sebagai bahan pembelajaran, supaya khalayak dapat belajar dari peristiwa sentimen yang berujung pada pembantian sekitar 10 ribu orang Tionghoa di Batavia.

Lantas, kita patut berterima kepada Seorang Arsiparis VOC Johannes Theodorus Vermeulen. Berkat bukunya yang berjudul Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740 (1938). Setidaknya, para pembaca tak akan setengah-setengah memahami bagaimana sentimen ras dibentuk, pengaruh kabar angin, huru-hara di Batavia, hingga dampak yang harus dibayar oleh Belanda.

Tak heran, buku ini menjadi rujukan utama untuk mereka yang ingin mengetahui terkait kejadian pembantaian etnis Tionghoa secara utuh. Terutama, bagi mereka yang ingin melihat kejadian tersebut secara panjang lebar, supaya mereka yang membaca menjadi berpikir panjang sebelum melabeli sentimen ras kepada etnis tertentu. Berikut ulasannya:

Pertama, Awal Mula. Dalam bagian ini pembaca diajak untuk mengetahui sejauh mana peran orang Tionghoa di Indonesia, khususnya di Batavia (Jakarta). Sedari awal orang Tionghoa sudah sambut baik oleh masyarakat lokal karena mereka rata-rata memiliki sifat pekerja keras dan tak suka perang.

Apalagi, dalam perjalanannya orang Tionghoa yang menetap dan memperistri warga lokal membuat mereka ikut-ikutan memeluk islam sebagai agama. Atas dasar itu, mereka secara paripurna disambut baik oleh penduduk di Negeri Zamrud Khatulistiwa.

Sampai-sampai, pada saat Belanda lewat kongsi dagang VOC mulai menjajah Indonesia pada 1619. Kompeni telah kepincut dengan keuletan orang Tionghoa dalam berdangan. Atas dasar itu, Kompeni pun menyambut baik dengan memberi ragam hak istimewa, jikalau ada orang Tionghoa yang mau tinggal di Batavia. Kenapa? Karena satu-satunya isi otak VOC pada waktu itu hanya memikirkan bagaimana caranya mendatangkan keuntungan saja.

“Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Coen segera menyadari pentingnya memperbanyak jumlah orang Tionghoa dan menjadikannya golongan mayoritas dari populasi baru. visualisasi republik muda membuatnya sadar beberapa tahun kemudian bahwa: tidak ada bangsa lain yang dapat melayani kita sebaik orang Tionghoa,” tertulis di halaman 7.

Kedua, penyebab pemberontakan 1740. Layaknya sebuah hubungan yang dibangun atas dasar untung-rugi, maka ketika pendapatan VOC mulai merosot seiring kalah saing dengan kongsi dagang Inggris, East India Company (EIC). Tak heran hal tersebut berimbas kepada rusaknya hubungan harmonis yang telah dibangun bertahun-tahun oleh kedua-belah pihak.

Atas dasar itu, populasi orang Tionghoa yang bertambah pesat di Batavia menjadi alasan utama rusaknya hubungan. Apalagi, kondisi tersebut diperparah oleh meruginya pabrik-pabrik gula di Batavia yang kemudian merumahkan pekerja yang kebanyakkan dari kalangan Tionghoa. Alhasil, mereka yang menganggur dianggap mengganggu stabilitas daerah kekuasaan Belanda.

Ketiga, Huru Hara di Batavia. Penyebab dari huru hara tak lain saat Belanda berinisiatif dalam mendisplinkan seluruh orang Tionghoa. Langkah yang diambil Kompeni ialah meminta seluruh orang Tionghoa tanpa terkecuali untuk membuat surat izin tinggal.

“….Dikeluarkan sebuah proklamasi yang menyatakan semua orang yang tinggal di Batavia dalam jangka waktu lama maupun sebentar tetapi tak memiliki izin harus mengurus izin dari Sekretaris Pemerintah Kolonial dengan membayar dua rijsdaalder. Pengurusan izin ini dilakukan dalam waktu tiga minggu,” tertulis pada halaman 40.

BACA JUGA:

Jikalau kedapatan tak memiliki izin, mereka akan ditangkap lalu mendeportasi mereka ke Sri Lanka atau Afrika Selatan yang notabene daerah kekuasaan VOC. Sayangnya, kabar angin kemudian menyebar, bahwa mereka yang ditangkap karena tak memiliki izin, justru dibuang ke tengah lautan. Akhirnya, beberapa orang Tionghoa yang percaya kemudian menggelorakan pemberontakan dengan menyerang pabrik gula dan pos-pos keamanan VOC.

Belanda yang berang, mulai membalas mencari pemberontak selang beberapa hari. situasi yang memanas menjadikan nuansa pemberontakan berubah menjadi peristiwa berdarah penjarahan dan pembantaian 10 ribu lebih orang Tionghoa.

Keempat, dampak pembantaian massal. Ulah Belanda yang terburu-buru mengambil keputusan sehingga pembantaian massal tak dapat dihindiri, nyatanya membuat Kompeni rugi bukan main. Sebab, hampir terjadi kekurangan semua barang, termasuk bahan pangan di Batavia. Bahkan, kadang sampai tak ada barang sama sekali pada suatu waktu.

Sekalipun pemerintah telah mencoba mengganti peran orang Tionghoa dengan penduduk lainnya, tetap saja perihal pemasukan VOC pun menurun drastis sampai beberapa tahun ke depan. “Absennya warga Tionghoa membuat masyarakat Batavia menderita karena kekurangan bahan pangan dan barang-barang kerajian,” tulisnya di halaman 110.

Oleh kerena itu, pembaca dapat belajar betapa kejamnya Belanda pada saat itu. sikap Belanda yang melulu hanya memikirkan keuntungan berimbas pada meninggalnya orang Tionghoa lainnya, yang mana tak sangkut-pautnya dengan pemberontakan 1740.

Detail

Judul Buku: Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740

Penulis: Johannes Theodorus Vermeulen

Terbit Pertama Kali: 1938

Penerbit: Komunitas Bambu

Jumlah Halaman: 146