JAKARTA - Eksistensi kongsi dagang Belanda, VOC di Nusantara, bagaimanapun adalah andil dari etnis Tionghoa. Hal itu bahkan berkali-kali diakui Gubernur Jenderal VOC (1619-1623 dan 1627-1629) Jan Pieterszoon Coen. Sejak VOC menaklukkan Jayakarta dan mengubahnya jadi Batavia pada 1619, ia selalu menyebut etnis Tionghoa sebagai denyut nadi perdagangan di negeri berjuluk Ratu dari Timur.

Namun, seiring dengan merosotnya pendapatan VOC yang kalah saing dengan kongsi dagang Inggris, East India Company (EIC) pada abad ke-17, Belanda yang awalnya menganggap orang Tionghoa selalu membawa keuntungan, perlahan menganggap mereka sebagai ancaman. Alhasil, empunya kebijakan mulai mencabut segala bentuk hak istimewa yang menjadi asal-muasal pemberontakan orang tionghoa pada 1740.

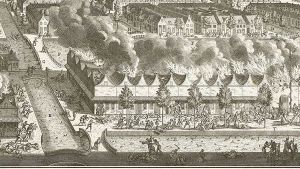

Pemberontakan luar biasa, yang dalam beberapa hari berubah menjadi peristiwa berdarah pembantaian sepuluh ribu lebih orang Tionghoa. Aksi berdarah yang menyerupai genosida --pemusnahan etnis-- ini kemudian dikenal langgeng dengan istilah "chinezenmoord" atau pembunuhan orang Tionghoa. Meski begitu, orang-orang di Batavia umumnya mengenal peristiwa tersebut dengan sebutan "Geger Pacinan" atau "Tragedi Angke".

Sebagaimana yang diungkap Adolf Heuken lewat buku Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta (2007), pemberontakan dipicu banyaknya jung (kapal) yang selain membawa barang pecah-belah komoditas laku di pasaran dari Tiongkok, nyatanya juga mengangkut muatan lain, yaitu imigran Tionghoa. Imigran itu, bagi pemerintah kolonial dianggap gangguan stabilitas di Batavia.

“... Karena mereka tak mungkin memperoleh pekerjaan di dalam atau di sekitar Batavia. Sebab, sejak tahun 1720-an, pasaran gula sedang goyah, sehingga banyak imigran yang berkerja di penggilingan tebu dipecat dan menganggur,” tulis Adolf.

Kondisi tersebut membuat empunya kebijakan bertindak. Kala itu, kompeni mulai membatasi jumlah orang Tionghoa di Batavia dengan memberlakukan sistem kuota dan izin tinggal. Namun, aturan baru itu tak membantu. Banyak di antara pejabat VOC malah mencari kesempatan dalam kesempitan. Pejabat-pejabat itu memanfaatkan momentum dengan menyiasati sistem kuota.

Akibatnya, para pendatang dari Tiongkok mulai mengganggu ketenangan daerah kekuasaan Belanda dengan merampok di Ommelanden --kawasan luar Batavia. Maka, anggota Dewan Hindia-Belanda kala itu, Gustaaf Willem baron van Imhoff pun bertindak. Van Imhoff mengusulkan ke Gubernur Jenderal VOC Adriaan Valckenier (1737–1741) agar seluruh orang Tionghoa dipaksa memiliki dan memperbarui permissie briefje atau surat izin.

Setali dengan itu, semua orang Tionghoa pengangguran yang kedapatan tak memiliki surat izin akan ditangkap lalu dideportasi ke Sri Lanka atau Afrika Selatan yang notabene dikuasai VOC. Di sana, mereka dipekerjakan di perkebunan. Kemudian, tersebar kabar angin di kalangan Tionghoa, bahwa secara diam-diam kompeni membuang orang yang malang ke luar kapal di tengah lautan.

“Kompeni punya catatan kegiatan buruk. Tetapi ia tentu saja tak pernah melakukan, bahkan membayangkan pun tidak kejahatan seperti itu. Tapi, ada orang Tionghoa yang jadi nekat. Sehingga kelompok bersenjata berkumpul di sekitar kota berencana bergabung dengan pemberontakan mereka. Tapi, kegelisahan penduduk Belanda bisa dibayangkan. Dan pemerintah dengan tepat memutuskan untuk memerintahkan pecarian senjata di semua orang Tionghoa,” ujar Bernard H.M Vlekke dalam buku Nusantara (1961).

Perlawanan pun terjadi. Tanggal 7 Oktober 1740, ratusan etnis Tionghoa menyerbu pabrik gula maupun pos-pos keamanan VOC yang tersebar di berbagai kawasan. Aksi itu membuat kompeni berang karena serdadunya banyak menjadi korban daripada orang Tionghoa yang sebelumnya dianggap remeh karena tak memiliki nyali untuk melawan.

Namun, pembrontakan Tionghoa tampaknya tak maksimal. Saat itu persenjataan orang Tionghoa yang memberontak hanya seadanya. Seperti sejumlah senapan flintlock, golok, bambu runcing dan beberapa meriam yang dibuat dari kayu dan hanya sedikit dari besi. Dampaknya, para pemberontak tak memiliki kesempatan untuk mendekati Kota Batavia.

Serangan balik Belanda

Selang dua hari, tepatnya pada 9 Oktober 1740, serdadu VOC mulai mengatasi situasi dan mulai berbalik mengejar para pemberontak. Nampaknya, situasi telah diperkeruh dengan terjadinya kebakaran hebat pada rumah-rumah orang Tionghoa. Seketika, kompeni kehilangan kontrol dengan mulai menyerukan pembantaian orang Tionghoa.

Pelaut, serdadu, warga Belanda, warga Eropa, hingga budak Indonesia turun ke jalan guna mencari sekaligus membunuh satu demi satu orang Tionghoa yang ditemuinya. Bahkan, pemerintah seakan memposisikan dirinya seakan tak berdaya atau sengaja tak mau menghentikan pembunuhan massal itu.

Gambaran rinci dari geger pacinan diungkap G.B Schwarzen dalam buku Reise in Oost-Indien (1751). Ia menulis pengalamannya terjebak dalam peristiwa geger pacinan yang membuat orang Tionghoa ketakutan karena diburu oleh pemerintah kolonial. Sebab, sekalinya orang Tionghoa terlihat oleh serdadu VOC, tak peduli pria, wanita, atau anak-anak, semuanya langsung dibunuh.

Salah satu lokasi pembantaiannya tersebar di mana-mana, mulai di Angke, depan Toko Merah, hingga Gedong Bicara (Stadhuis: Balai Kota). "Di balai kota --Museum Sejarah Jakarta sekarang-- terdapat dua ratus orang tahanan. Untuk menghemat peluru, mereka semuanya ditusuk sampai mati," tulis G.B Schwarzen.

"Pada tanggal 13, semua pembakaran berhenti dan tidak tampak seorang Tionghoa pun di kota. Semua jalan dan lorong penuh mayat, kali-kali ditimbuni mayat sehingga orang dapat menyeberang di atas mayat-mayat tanpa kakinya menjadi basah.”

Senada dengan Schwarzen, peristiwa geger pacinan di Batavia turut terekam oleh Iksana Banu dalam cerpennya berjudul Bintang Jatuh (2012). Pada penggalan cerpennya, Iksana menulis kepanikan orang Tionghoa yang kala itu ketakutan karena diburu oleh pemerintah kolonial.

BACA JUGA:

“Orang Belanda, lebih dari seratus jumlahnya, bersama para kelasi dan kuli bumiputra, berlari di belakang gerombolan besar orang Tionghoa tadi. Tidak, bukan berlari beriringan. Mereka memburu, seperti sekawanan singa gunung menggiring gerombolan bison di padang prairie,” tulis Iksaka.

“Dalam hitungan menit, di kiri-kanan jalan, di selokan, serta terutama di sungai, berjejal lapis demi lapis tubuh kuning pucat. Luluh-lantak,” tambahnya.

Iksana memang sengaja menulis hal itu agar orang-orang menjadi tahu bahwa betapa kejamnya belanda membantai etnis Tionghoa yang tak bersalah. Atas dasar itu, orang Tionghoa yang disebut Thomas Stamford Raffles dalam mahakarya The History of Java (1817), sebagai penggerak denyut nadi perdagangan di Batavia, pun mulai berkurang populasinya.

“Meski jumlahnya masih tetap banyak, tetapi menurut perhitungan, jumlah mereka berkurang cukup besar sejak perang sipil tahun 1740-1743, yang mana tidak hanya sejumlah besar orang Tionghoa dibantai oleh pemerintah Belanda di kota Batavia, namun perang terhadap mereka juga dikobarkan di seluruh pulau,” tutup Raffles.