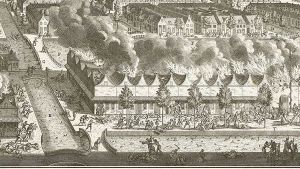

JAKARTA - Pemberontakan luar biasa, yang dalam beberapa hari berubah jadi pembantaian etnis China pada 1740 di Batavia jadi salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Tragedi yang dikenal luas dengan "Geger Pacinan" atau "Tragedi Angke" itu setidaknya memakan sepuluh ribu korban jiwa. Bagi Belanda, ada kerugian besar setelahnya.

Selain kematian, ratusan rumah orang China dirusak. Rumah sakit pertama yang dibangun untuk orang China pun hancur. Gambaran tentang peristiwa berdarah 9 Oktober terkisah dalam surat kabar Selompret Melajoe pada tahun 1802. Dalam berita berjudul Perkara Boenoe di Taon 1740, peristiwa yang menyerupai genosida itu diulas secara rinci.

“Sekalian rumah-rumah orang China dibakar, harta miliknya dirampas, dan orangnya dibunuh. Dari kiri-kanan mereka itu, dikejar dan dipukul di jalan besar seperti anjing,” tertulis dalam surat kabar Selompret Melajoe.

“Sambil bersorak bangsa Belanda binasakan musuh-musuhnya itu yang tiada salah sesuatu pun. Berapa ratus orang China yang ditawan, sudah dipotong kepalanya seperti binatang. Dalam semua rumah orang China ada banyak mati. Orang China yang lagi berobat di rumah sakit pun dikeluarkan dari pembaringannya, lalu dipenggal batang lehernya."

Setelah peristiwa Geger Pacinan di Batavia, orang China yang berada di dalam Kota Benteng Batavia dan kawasan Ommelanden –kawasan luar Batavia— nyaris tak menampakkan diri. Mereka yang hidup bersembunyi dan melarikan diri ke daerah lainnya.

Padahal, pada sensus yang dilakukan pada 1739, tercatat orang China yang bermukim di dalam kota Batavia relatif banyak. Di sisi timur ada 1.624 orang, sisi barat sebanyak 2.196, dan di sisi selatan sebanyak 569 orang.

Meski begitu, nestapa tak hanya untuk para China di Batavia. Sikap pemerintah kolonial yang terburu-buru mengambil keputusan melakukan pembantaian massal itu membuat kompeni rugi bukan main. Apalagi, kompeni dan etnis China telah hidup berdampingan dan selama lebih dari seratus tahun. Saling ketergantungan terbangun.

Dampak Geger Pacinan bagi Belanda

Dikutip dari tulisan Benny G. Setiono dalam buku Tionghoa Dalam Pusaran Politik (2003), dijelaskan kerugian besar secara paripurna milik kedua kubu, baik orang China maupun Belanda. Bagi Belanda, ketiadaan orang China membuat perekonomian di Batavia tak berjalan lancar hingga beberapa tahun mendatang.

“Setelah kejadian tersebut orang-orang Tionghoa yang selamat dan masih hidup tidak mau melakukan kegiatan apa pun. Mereka hanya berdiam di dalam rumah saja. Dengan sendirinya kegiatan ekonomi merosot tajam dan ini tidak menguntungkan pihak Kompeni,” tulis Benny.

Ketiadaan orang China telah mengganggu kehidupan sehari-hari dan bisnis. Salah satunya ialah perihal ketersediaan bahan makanan. Sebelum Geger Pacinan, distributor bahan makanan terbesar ke Batavia adalah orang China. Karenanya, ketiadaan mereka membuat bahan makanan menjadi langka. Kalau pun ada, harga akan jauh melambung tinggi.

“Hampir terjadi kekurangan semua barang dan jika ada, harganya meningkat dua kali lipat dibanding dahulu. Kadangkala tidak ada barang sama sekali,” ungkap Johannes Theodorus Vermeulen dalam buku Tionghoa di Batavia dan Huru Hara 1740 (2010).

Ketergantungan Belanda

Untuk menjaga hajat hidup orang Eropa di Batavia, pemerintah kolonial kemudian melakukan sejumlah upaya untuk mengganti peran orang China. Misalnya, pada 25 Oktober 1740, ketika kompeni memutuskan menjual semua kapal yang tak diketahui pemiliknya.

Tindakan tersebut dilakukan sebagai jawaban atas permintaan tiga orang warga Batavia terhadap tiga buah kapal milik orang China. Pembeli kapal ingin membawa kapal itu untuk berlayar ke Jawa dengan misi membeli bahan pangan untuk Batavia. Sayangnya, upaya tersebut tak menjadi jawaban atas krisis yang sedang dialami oleh Batavia.

Upaya lain yang dilakukan kompeni adalah membebaskan para pedagang kecil dari pajak impor dan ekspor beras maupun bahan pangan lainnya. Tujuannya, agar semua orang di Batavia mendapatkan jatah memadai dari bahan pangan yang tersedia. Dengan kata lain, kompeni sampai ikut terlibat dalam distribusi bahan pangan.

Karena kompeni yang ngotot untuk kembali normal, empunya kebijakan kemudian mulai mengizinkan pegawai kompeni yang memiliki hipotik dalam perusahaan China seperti pabrik bata, genteng, dan pembakaran kapur untuk melanjutkan usahanya. Setali dengan itu, semua orang lalu diizinkan untuk mengoprasi pabrik gula dan penyulingan arak.

Upaya itu dilakukan lagi-lagi supaya tak ada lagi ketergantungan kepada orang China. Namun, upaya tersebut tak berjalan lancar dan cenderung gagal. Kegagalan itu diungkap sejarawan, Leonard Blusse. Menurutnya, hal itu terjadi karena hubungan antara Belanda dan China bagaikan magnet.

BACA JUGA:

Di satu sisi mereka berseberangan. Di sisi lain mereka tetap tarik-menarik. Maka, ketika tak ada kerjasama di antara keduanya, denyut aktivitas ekonomi di Batavia takkan berdetak. Dalam buku Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda Di Batavia VOC (1988), Blusse malah menyebut Batavia sebagai kota koloni China, di mana tanpa orang China, kompeni mungkin tak bisa hidup.

Semua itu karena di setiap denyut nadi perekonomian Batavia ada peranan penting orang Tionghoa. Blusse juga menambahkan, orang Tionghoa merupakan perintis banyak hal di Batavia. Mereka dapat memainkan banyak peranan, baik itu sebagai kuli, pedagang perantara, pembayar pajak, tukang batu, serta penghubung perdagangan antara Tiongkok dan Hindia-Belanda (Indonesia).

Perlahan-lahan, meski memakan waktu bertahun-tahun setelah Geger Pacinan, orang China dan orang Belanda dapat hidup bersama kembali. Bagaimanapun, mereka memiliki kepentingan yang sama: cari untung. Maka, wajar jika sejarawan sekelas Blusse menyebut keduanya sebagai “sekutu yang aneh.”