JAKARTA - Jakarta memiliki porsi besar dalam sejarah hadirnya Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan banyak peristiwa bersejarah, mulai dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan terjadi di Jakarta. Saking bersejarahnya, kini terdapat 61 museum yang dapat dikunjungi oleh orang-orang dari segala pelosok negeri supaya mengenal Indonesia, khususnya Jakarta lebih dalam.

Meski begitu, belajar sejarah kadang tak melulu dilakukan dengan kunjungan ke museum. Sebab, banyak literasi yang mengungkap Jakarta merupakan kumpulan kampung-kampung besar yang menjadi satu. Oleh karenanya, salah satu opsi yang tepat mempelajari tentang Jakarta ialah berkunjung ke kampung-kampungnya.

Salah satunya dengan berkunjung ke Kampung yang kesohor dengan sebutan Angke. Sebagaimana diketahui oleh warga Jakarta, Kampung Angke kini merupakan kawasan dari sebuah kelurahan Angke, yang termasuk dalam wilayah kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Lokasinya yang berada di dekat pelabuhan Sunda Kelapa membuat kawasan ini memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang, bahkan jauh sebelum Jayakarta dikuasai oleh Belanda. Dijelaskan Rachmat Ruchiat dalam buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta (2018), ada banyak anggapan perihal asal-usul nama Angke.

“Ada pendapat yang mengatakan bahwa nama Angke berasal dari nama penguasa Jayakarta (Jakarta) pertama, Pangeran Tubagus Angke, menantu Fattahilah. (Namun) hal tersebut masih masih disangsikan kebenarannya. Pasalnya, dalam naskah Bujangga Manik telah disebut-sebut ada salah seorang anak buah kapal yang berasal dari daerah Angke.”

Lantas, naskah yang berasal dari catatan perjalanan Bujangga Manik, nyatanya menjadi bukti jikalau nama Angke telah langgeng hadir sejak abad ke-15, dan jauh sebelum Pangeran Angke berada di Jakarta. Dalam catatan itu, dikisahkan empunya tulisan melakukan perjalanan dari Pemalang ke Kalapa (Sunda Kelapa) menggunakan perahu.

“Nu badayung urang Tanjung, nu nimba urang Kalapa, nu bobosek urang Angke.” (Yang mendayung orang Tanjung, yang menimba orang Kalapa, yang mengayuh orang Angke).

Menariknya, eksistensi Angke dalam sejarah pun mulai terlihat pada 1618. Jejak tersebut dicatat oleh Windoro Adi dalam buku Batavia 1740: Menyisir Jejak Betawi (2010). Kala itu, berkuasanya pangeran Jayakarta, membuat Pangeran Banten Ranamenggala diam-diam memiliki ambisi mengambil alih daerah tersebut.

Sekalipun memiliki ambisi, sementara waktu Ranamenggala memendam ambisi tersebut. Atas perintah Kesultanan Banten, dirinya mau membantu pasukan Jayakarta dalam menyerang kongsi dagang Belanda VOC.

“Tanggal 22 Desember 1618, Ranamenggala mengerahkan empat ribu tentaranya menyusuri kali Angke (Rivier van Angkee) memasuki Kadipaten Jayakarta. Pasukan Banten bergabung dengan Pasukan Jayakarta untuk menyerang VOC. Inilah untuk pertama kalinya darah tertumpah di Kali Angke.”

Walau hanya dengan setengah hati, Ranamenggala berhasil menghalau pasukan VOC dan Inggris. Atas perannya memimpin pasukan Kasultanan Banten, Gubernur Jenderal VOC (1619-1623 dan 1627-1629), Jan Pieterszoon Coen kabur ke Maluku untuk menghimpun bantuan dalam rangka serangan balasan.

Angke yang angker

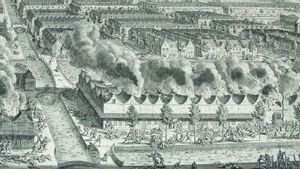

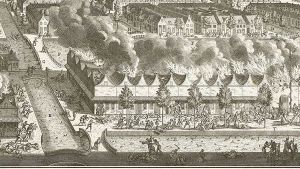

Dalam perjalanannya, nama Angke mulai kesohor di seantero dunia karena tragedi pemberontakan orang Tionghoa pada 1740. Tragedi yang bermula dari kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi dagang inggris, East India Company (EIC) menjadi penyebabnya.

Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pemantik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa.

Pemberontakan luar luar biasa kemudian dalam beberapa hari berubah menjadi peristiwa berdarah pembantaian sepuluh ribu lebih orang Tionghoa. Aksi berdarah yang menyerupai genosida --pemusnahan etnis-- ini kemudian dikenal langgeng dengan istilah "chinezenmoord" atau pembunuhan orang Tionghoa.

Lebih lanjut, G.B Schwarzen, dalam buku Reise in Oost-Indien (1751), menuliskanpengalamannya terjebak dalam peristiwa "Geger Pacinan" yang membuat orang Tionghoa ketakutan karena diburu oleh pemerintah kolonial. Sebab, sekalinya orang Tionghoa terlihat oleh serdadu VOC, tak peduli pria, wanita, atau anak-anak, semuanya langsung dibunuh.

“Para kelasi mulai membongkar pintu rumah-rumah, lalu membunuh semua penghuni Tionghoa yang ditemukan dan merampas seluruh milik mereka,” tulis Scwarzen.

BACA JUGA:

Senada dengan Scwarzen, Adolf Heuken, dalam Tempat-Tempat Bersejarah di Jakarta (2007), mengungkap, pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun.

“Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar,” ujar Hembing Wijayakusuma dalam buku Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke (2005).

Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai Tragedi Angke ataupun Geger Pacinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh pulau Jawa.

“Istilah Kali Angke atau Kali Merah tersebut sebenarnya sedikit rancu, karena dalam bahasa Tionghoa, ang itu berarti merah dan ke itu berarti kali. Ada yang menyatakan bahwa nama Angke diperoleh karena air sungai tercemar darah segar sehingga menjadi merah,” tutup Hembing.