JAKARTA - Boleh jadi, pepatah “kehidupan bagaikan roda yang putar” sudah turun temurun disampaikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Namun siapa nyana, sepenggal kalimat itu diangkat dari cerita Puyi seorang Kaisar China (1908-1912), yang justru meninggal sebagai tukang kebun.

Sebenarnya, narasi seperti Puyi juga berlangsung ragam tempat. Di Nusantara salah satunya. Pada abad ke-18, cerita kesakitan juga harus diterima oleh salah seorang Kapitan China Ni Hoe Kong, yang sebelumnya dipercaya oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pemimpin utama etnis China.

Perlu diketahui, salah satu syarat menjadi kapitan China yang utama sudah tentu kaya raya. Atas dasar itu, Ni Hoe Kong pun hidup bergelimang harta. Tanahnya banyak, punya belasan pabrik penggilingan tebu, dan tinggal di rumah mewah menjadi bukti seorang kekekayaan seorang kapitan.

BACA JUGA:

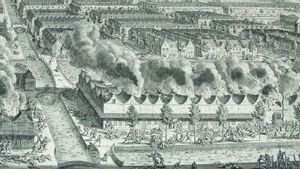

Nahas, meletusnya aksi pemberontakan justru mengakibatkan tragedi paling berdarah yang harus dialami etnis orang China pada 1740. Setidaknya lebih dari 10 ribu pembantaian terjadi, dan membuat membuat Ni Hoe Kong bernasib sama seperti Puyi.

Rumah dirampok, usaha tak jalan, dan Nie Hoe Kong di kambing hitamkan sebagai satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas aksi berdarah yang menyerupai genosida --pemusnahan etnis-- ini kemudian dikenal langgeng dengan istilah "chinezenmoord" atau pembunuhan orang China.

Gambaran itulah kiranya ingin disampaikan oleh B. Hoetink dalam bukunya berjudul Ni Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawie dalam Tahun 1740 (1918). Dalam peristiwa yang juga dikenal dengan Geger Pacinan oleh warga Batavia, empunya buku memfokuskan narasi pada proses penyelidikan dan peradilan dari Ni Hoe Kong.

Apalagi, saat itu ada tuduhan yang memberatkan bahwa dirinya turut andil dalam pemberontakan 1740. Tapi, dia jelas menolak semuanya. Ni Hoe Kong terus berjuang dipersidangan agar tak mendapat hukuman mati seperti pemberontakan sebelumnya pada 1721 oleh Pieter Erberveld yang terkenal disebut Pangerang Pecah Kulit, karena eksekusi kematiannya yang menyeramkan. Dua kaki, dua tangan ditarik oleh empat kuda yang berlarikan ke arah berlawan sehingga kulitnya menjadi pecah.

Daerah Pecinan di Batavia

Menariknya, kisah Nie Hoe Kong di buku ini tertulis dalam bahasa Melayu Lingua Franca, yang mana untuk generasi kekinian agak sedikit sukar memaknainya, sehingga butuh dua kali ketelitian dalam membaca. Sebab, secara keseluruhan perisiwa ini sungguh menarik, terutama terkait detail-detail dari pemberontakan dan tuntunan kepada Nie Hoe Kong terkait sepak terjangnya sebagai Kapitan China paling sial.

Oleh karenanya, untuk memudahkan pembaca guna mendapatkan gambaran utuh dari buku, kami akan membaginya menjadi empat babak. Mulai dari sejarah pemberontakan, Nie Hoe Kong jadi kambing hitam, cerminan peradilan di Batavia, hingga pengasingan Nie Hoe Kong di Ambon. Berikut detailnya:

Pertama, sejarah pemberontakan pada 1740 disinyalir karena Kompeni mulai mencabut hak istimewa atas orang China yang menjadi denyut nadi perdagangan di Batavia. Tambah parah lagi, kondisi saat itu banyak pabrik gula yang merugi dan laju imigran yang datang semakin tinggi. Alhasil, banyak di antara mereka yang tak memiliki pekerjaan sehingga berbuat kriminal.

Tak mau hal itu berlangsung lama, Belanda ambil sikap untuk menyerukan agar seluruh orang China tanpa terkecuali segara mengurus izin tinggal. Jikalau kedapatan tak memiliki izin, maka siap-siap Belanda akan menangkap, lalu akan dikirim ke Sri Lanka ataupun Afrika Selatan. Sayangnya, kabar angin yang hadir menyebutkan jikalau orang yang ditangkap ternyata dibunuh dengan cara membuang mereka ke laut pada tengah perjalanan.

Oleh sebab itu, gelora pemberontakan kemudian menguat. Tak pelak, pos-pos penjagaan VOC maupun pabrik gula diserang orang China. Beberapa hari kemudian Kompeni berang dengan menyerang balik, dan meletuslah pembantaian sepuluh ribu lebih etnis China.

Kedua, Ni Hoe Kong sebagai kambing hitam. Di mana kesempatan Belanda untuk cuci tangan atas pembantaian massal ialah dengan mengkambing hitamkan Ni Hoe Kong. Kompeni beralasan karena sebagai “kepala suku” China di Batavia, dirinya semesti tahu mengetahui apa yang terjadi di kalangan warganya. Jangankan soal konspirasi jahat, perihal siapa warga China yang belum bayar pajar harusnya sang kapitan sudah membereskan.

Kondisi itu, diperkuat fakta bahwa pada hari-hari menjelang pemberontakan, para pemberontak menjadikan wilayah perkebunan milik sang kapitan sebagai pusat penyusunan strategi pemberontakan. Berdasarkan itu, jalan Belanda cuci tangan semakin paripurna. “Maka gampang saja orang menduga bahwa si penyerang-penyerang pasti mendapatkan dukungan atau bantuan dari bangsanya dari dalam kota Batavia,” tertulis pada halaman 15.

Ketiga, sistem peradilan di Batavia. Tingkat kepercayaan warga Batavia kepada sistem peradilan yang dijalankan kompeni cukup rendah. Aturan semaunya, pemeriksaan semaunya, serta hukuman semaunya menjadi alasan rendahnya kepercayaan masyarakat. borok peradilan itu pun hadir saat menghukum Ni Hoe Kong.

Intrik VOC

Biasanya segala bentuk perkara sipil dan kriminal dalam kawasan Batavia, diperiksa terlebih dahulu oleh Schepenen atau pejabat kota. Akan tetapi, untuk perkara Kapitan Ni Hoe Kong dibuat pengecualian, saat itu Raad van Justitie atau pengadilan tinggi VOC langsung ditunjuk untuk memeriksa sekaligus mengadili kapitan Ni Hoe Kong, hingga kemudian dikeluarkan besluit atau berkas perkaranya pada tanggal 18 Oktober 1740.

Keempat, Ni Hoe Kong diasingkan ke Ambon. Setelah melewati serangkaian peradilan selama bertahun-tahun dan mati-matian menolak keterlibatan dirinya atas pemberontakan 1740, akhirnya Ni Hoe Kong pada 22 Mei 1744 dijatuhkan hukuman buang ke Sri Lanka. Meski begitu, Ni Hoe Kong kemudian mengajukan permohonan untuk mengganti hukuman buang ke Sri Lanka, menjadi hanya ke Ambon saja.

Permohonan dikabulkan. Pada 12 Februari 1746 dirinyanya dan keluarga berangkat ke Ambon. Sebelumnya, harga Ni Hoe Kong pun dikembalikan oleh Belanda. namun, sudah berkurang bayak sebesar 16 ribu real karena biaya peradilan dibebankan kepada tertuduh. “buat Ni Hoe Kong boleh dibilang Ambon bukan satu tempat pembuangan yang terlalu jelek. Juga ia datang kesana tidak dengan keadaan miskin,” ada di halaman 90.

Ni Hoe Kong berada di Ambon tak lama. Pada tanggal 25 Desember 1746, dirinya menutup usia. Selebihnya, lewat sosok Ni Hoe Kong orang-orang dapat memahami betapa keji dan liciknya Kompeni zaman dulu. Tambah licik lagi, karena mereka sarat dengan nepotisme, rangkap jabatan, intrik politik dan satu-satunya yang ada dipikiran mereka hanya terkait cara menggandakan keuntungan, tak lebih.

Detail:

Judul Buku: Ni Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawie dalem Tahon 1740

Penulis: B. Hoetink

Terbit Pertama Kali: 1918

Penerbit: Masup Jakarta

Jumlah Halaman: 192