JAKARTA - Boleh jadi, di Bumi Nusantara, narasi akan kecantikan tak pernah berubah dari dulu. Kulit putih selalu diagung-agungkan sebagai lambang sejati dari kecantikan. Sebaliknya bagi kulit hitam.

Jikalau ditelusuri, pandangan macam ini sudah terjadi sejak dulu. Tak cuma di Indonesia, tapi di berbagai negara dunia. Pun Amerika Serikat. Dalam tingkatan yang lebih parah, kondisi ini memancing diskriminasi. Pelabelan mewarnai. Ada penyebutan Si Hitam, Item, Negro, dan berbagai penggolongan lain.

Untuk itu, banyak di antara perempuan berusaha mempercantik diri, memenuhi standar kecantikan tersebut dengan dengan ragam cara. Yang paling umum adalah kosmetik dan skin care.

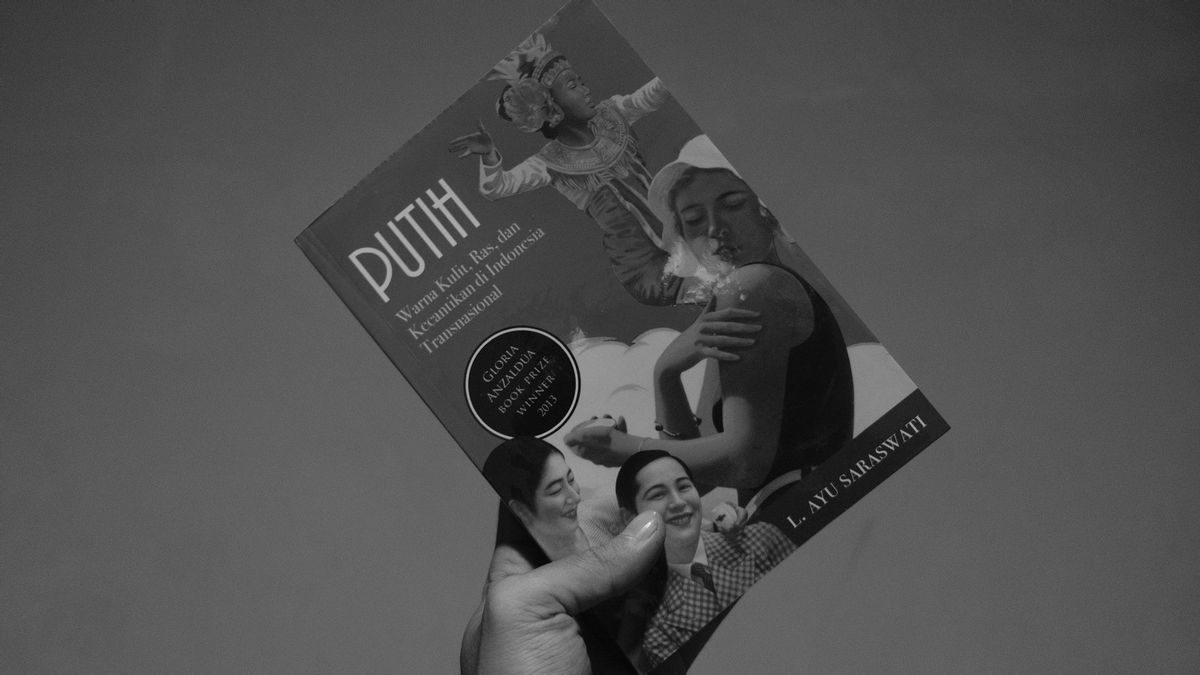

Itulah realita. L. Ayu Saraswati, dalam buku berjudul Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional bisa jadi bacaan menarik di pekan ini. Di buku itu, Saraswati menggambarkan banyak hal penting dalam standarisasi ini.

Putih

Dalam buku, Saraswati mengulik lebih dalam terkait dominasi kulit putih sebagai lambang kecantikan. Pembaca diajak membuka pikiran melalui pemaparan sejarah rasial yang tak hanya terjadi di dunia barat, tapi juga di Nusantara sejak dulu.

Secara apik, empunya buku menampilkan alur penulisan yang membuat pembaca memahami persoalan pandangan ini secara paripurna. Saraswati menceritakan keagungan kulit putih dari zaman ke zaman, dimulai dari wujud kulit putih yang merujuk pada puisi epos Ramayana.

Saraswati melanjutkan ceritanya ke zaman kolonial, zaman Jepang, hingga bermunculannya produk kecantikan. Sejak itu, dengan dukungan iklan-iklan media cetak, pandangan keagungan kulit putih makin kuat.

Bagian pertama, yakni bab berjudul Kecantikan Menurut Epos Ramayana. Pada bagian ini, epos India, Ramayana yang diadaptasi oleh masyarakat Jawa pada akhir abad kesembilan menjadi dokumen penting guna membedakan antara warna kulit putih dan hitam.

Saraswati menjelaskan, epos Ramayana telah menggambarkan keagungan kulit putih dengan puja-puji kecantikan Sita yang tergambarkan memiliki wajah putih, terang nan bercahaya. Buktinya, terlihat dari penggalan cerita Ramayana, saat Rama --tokoh utama-- mengenang istrinya Sita.

Rama mengungkap, "Kenanganku akan wajahmu yang manis hidup kembali karena pemandangan seekor kijang. Sang gajah mengingatkanku akan keanggunanmu, sang bulan akan wajahmu yang terang, Ah, aku dikuasai kecantikanmu,” tertulis pada halaman 43.

Dalam kisah itu, terangnya kulit Sita pun diumpamakan seperti bulan purnama. Berbeda dengan penggambaran sosok tokoh Rahwana yang berkulit gelap, yang menyiratkan korelasi negatif, seperti kesan jahat dan penderitaan. “Kulit gelapnya membuatnya Nampak bagaikan awan kematian yang bergulung-gulung,” tertulis di halaman 50.

Bagian kedua, bab berjudul Putih Zaman Kolonial. Sesuatu yang perlu dipahami bahwa standarisasi warna kulit putih sebagai lambang kecantikan di Indonesia itu berkembang. Salah satu masa kala putih ras Kaukasia atau orang Eropa berkembang di Indonesia, tak lain pada masa Belanda mulai menguasai Hindia Belanda.

Sepanjang abad ke-17 dan ke-18, catatan-catatan kesaksian orang-orang Eropa menstereotipkan pribumi Hindia sebagai pemalas dan bodoh. “Sepanjang periode kolonial, warna kulit terang atau putih menandakan status yang lebih tinggi."

"Hal ini tercermin dalam memoir seorang perempuan Indo yang mengisahkan bagaimana pengalamannya selama masa kanak-kanak di Hindia, murid-murid dan para guru memandang paling tinggi murid-murid Eropa yang berkulit putih dan terang di sekolah.”

Maka dari itu, roman yang tersebar di seluruh Hindia ialah kedudukan orang Belanda yang sangat berkuasa sebagai penjajah, mampu membingkai gagasan bahwa perempuan Kaukasia sebagai perlambang kecantikan dalam kerangka supremasi kulit putih.

BACA JUGA:

Bagian Ketiga, Putih Zaman Jepang. Kalau dilihat dari sejarah, sekelompok komunitas kecil orang Jepang sudah ada di Batavia abad ke-17 atau mungkin lebih awal lagi. Namun, kuasa Jepang atas Indonesia pada tahun 1942 melahirkan anggapan baru tentang kulit putih sebagai lambang kecantikan.

Oleh pendudukan Jepang, orang Eropa atau Indo-Eropa yang sebelumnya menganggap dirinya berada di posisi istimewa, saat Jepang masuk justru menduduki peringkat paling bawah. Dahulu mereka yang berdarah campuran Indo-Eropa yang sebelumnya menutup-nutupi asal-usul ke-Indonesiaannya, kini mengklaim latar ke-Indonesiaan mereka, serta membuang jauh-jauh status Eropanya.

Kecantikan yang dulunya dipegang oleh orang Kaukasia berubah menjadi kecantikan milik para perempuan Jepang maupun perempuan asli Indonesia tadi. Bahkan, hal itu dipropagandakan melalui media-media cetak pada masa itu. Dibuktikan dengan rubrik di Djawa Baroe seperti Poetri Nippon, Bintang Film Nippon, dan Poetri Indonesia jang Tjantik Molek.

Bagian Keempat, Kecantikan Indonesia hingga Kini. Pada perkembangannya, putih cantik hanya dilekatkan pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki, strata warna kulit nyaris tak berlaku. Oleh karena itu, banyak perempuan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kulit putih dengan menggunakan ragam produk-produk pemutih kulit.

“Dari 46 narasumber, hanya delapan yang mengklaim tidak pernah mencoba produk pemutih kulit apapun. Kendati demikian, delapan perempuan ini mengaku pernah melihat perempuan lain memakainya dan didesak untuk mencobanya tetapi tak mau,” tertulis di Halaman 200.

Hal itu membuat kita menjadi berpikir kembali soal kita tak bisa dengan mudah mengesampingkan hubungan antara cantik putih Indonesia dengan supremasi putih global. Putih cantik hanya dilekatkan pada perempuan, tidak pada laki-laki. Membentuk karakter yang feminin.

Misalnya pada iklan-iklan kecantikan postmo yang hanya menampilkan perempuan sebagai objek iklan untuk tampil cantik dan bersih. Sehingga dapat menjadi isu sensitif bagi sebagian kelompok, misalnya kaum feminist yang mengidam-idamkan kesetaraan.

Detail:

Judul Buku: Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional

Penulis: L. Ayu Saraswati

Terbit Pertama Kali: 2013

Penerbit: Marjin Kiri

Jumlah Halaman: 254