JAKARTA - Hidup bermewah-mewah adalah sebentuk kisah lain dari masa penjajahan Belanda di Jakarta. Gaya hidup para gubernur jenderal yang doyan foya-foya cenderung diikuti segenap orang Belanda juga etnis lainnya. Pun dalam prosesi upacara kematian (pemakaman).

Upacara kematian zaman itu berbentuk acara penuh kegembiraan dan gelak tawa. Lewat tradisi itu Belanda mengirim pesan: kematian itu harusnya dirayakan.

Dalam sejarahnya, upacara pemakaman tak serta-merta dirayakan dengan begitu mewah. Pada awal Belanda menaklukkan Jayakarta dan menggantinya menjadi Batavia pada 1619, upacara pemakaman masih sederhana.

Namun, dalam kurun waktu 1650-an, perlahan-lahan para pembesar di Batavia mulai menyamaratakan kemewahan pada upacara pernikahan untuk diadopsi pada upacara kematian. Hal itu tak lain karena di zaman itu umur rata-rata orang Belanda tak terlalu panjang.

Kemampuan adaptasi yang kurang terhadap iklim tropis menjadi penyebabnya. Lantas, perihal kehilangan sanak famili menjadi hal yang lumrah. Sebagaimana yang diungkap Djoko Soekiman dalam buku Kebudayaan Indis: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi (2011). Pada titik itulah suasana kesedihan disulap menjadi penuh kegembiraan, penuh tawa, sarat gensi dan ajang pamer.

Ajang gengsi

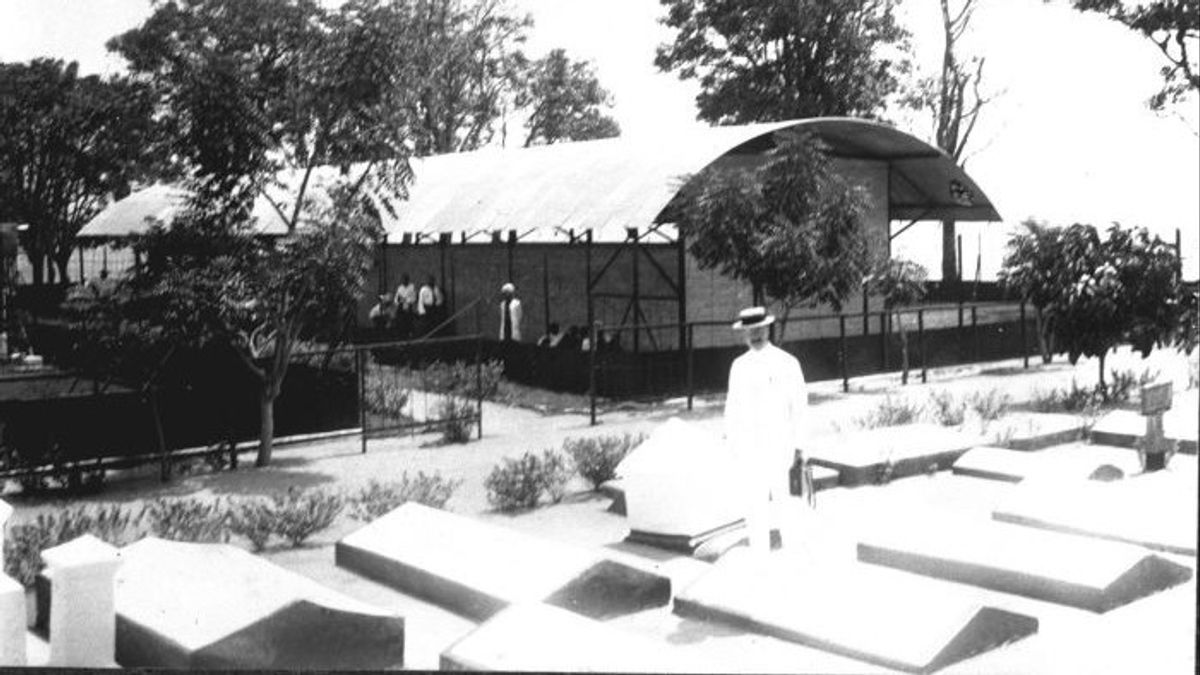

Upacara kematian untuk pejabat kongsi dagang Belanda VOC, misalnya. Bagi VOC, upacara kematian harus melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari keluarga, rohaniwan, pejabat sipil, militer, sampai serdadu pemikul peti jenazah atau penggali kubur. Karenanya, biaya yang dikeluarkan cukup besar karena rangkaian prosesi yang cukup banyak.

“Pada masa kejayaan VOC dan pemerintahan Hindia-Belanda, upacara yang berhubungan dengan kematian seorang pejabat tinggi justru merupakan ajang pamer kemewahan, kebesaran, dan kemegahan. Bagi masyarakat Batavia, upacara kematian adalah upacara yang penuh gengsi dan kemegahan di samping sebagai momentum keakraban,” ungkap Djoko Soekiman.

Kemewahan bahkan dimulai semenjak peti mati dipersiapkan. Jasad orang Belanda yang meninggal kemudian dibaringkan lengkap dengan pakaian yang bagus beserta semua tanda kebesarannya. Peti jenazah turut terkena sentuhan mewah.

Peti jenazah dihias dengan sangat bagus, berupa hiasan ukiran dan tulisan indah berisi puji-pujian dengan hiasan lambang berwarna perak. Belum lagi perihal kereta kuda mewah yang membawanya. Lebih lebih terkait kemewahan kereta kuda kami pernah mengulasnya dalam artikel "Ketika Kereta Kuda jadi Lambang Kekayaan di Batavia”.

“Seperti di Belanda. Peti mati dipikul oleh sahabat dan kenalan, tetapi kemudian oleh tukang pikul yang disewa. Sedangkan para pembesar hanya berjalan mendampingi. Pada 1734, digunakan tenaga pemikul tetap yang dibayar dengan jumlah tertentu. Mereka ditugaskan oleg garnisun, yaitu seorang kopral dengan 12 serdadu yang mengenakan seragam hitam. Ada pula seorang opsir yang ditunjuk untuk memimpin upacara. Demikian kiranya, iring-iringan itu berjalan mengelilingi kota menuju pekuburan,” tambahnya.

Persiapan matang terkait upacara pemakaman orang Belanda juga ditunjukkan langsung oleh salah seorang Gubernur Jenderal VOC Willem van Outhoorn (1691–1704). Outhoorn yang menghabiskan masa pensiunnya di kota berjuluk Ratu dari Timur tampak mempersiapkan matang-matang kematiannya.

“Outhoorn meninggal pada 27 November 1720 pada usia 85 tahun. Ia sendiri yang mempersiapkan upacara pemakaman dan peti matinya. Batu nisan yang ia rancang sendiri kini dapat dilihat di dinding dalam Museum Wayang,” imbuh Windoro Adi dalam buku Batavia 1740: Menyisir Jejak Betawi (2010).

Sementara itu, upacara penguburan harus diakhiri dengan menggelar jamuan makan yang pantas. Karenanya, upacara kematian layaknya sebuah pesta dengan ragamnya makanan yang tersaji, ditambah minum-minuman dan cerutu.

Bernard H.M Vlekke dalam buku Nusantara (1959) mengungkap pada masa emas Belanda di Batavia, cerutu merupakan barang yang terjangkau. Cerutu Belanda yang baik dijual seribu batang tiga dolar. Sedangkan cerutu Havana (Kuba) seribu batang hanya 10 dolar.

Akan tetapi orang Belanda di Batavia lebih suka rokok pipa daripada cerutu. Mereka juga biasanya merokok pipa saat menghadiri upacara pemakaman, sembari menikmati minuman keras dengan kadar berlebihan. Atas tradisi itu, banyak di antara orang yang hadir di jamuan upacara pemakaman larut dalam mabuk-mabukan. Akibatnya, pertikaian sesama pelayat sering kali tak terhindarkan.

Bantuan kepada yang tak mampu

Layaknya tradisi turun temurun, upacara kematian mewah menjadi standar baru bagi orang Belanda di negeri koloni. Akibatnya, mereka (orang Eropa) yang tak mampu, sampai harus berhutang agar dapat menggelar upacara kematian yang layak bagi sanak famili yang meninggal. Kalau pun tak mampu, kompeni sendiri yang kemudian akan mengeluarkan dana agar upaca kematian dapat berlangsung lengkap dengan iring-iringan kelompok duka dan jamuan makan yang pantas.

“Sebelum menanggung biaya upacara penguburan, Dewan Gereja selalu menyelidiki dulu berapa nilai harga benda yang ditinggalkan orang yang meninggal, apakah cukup untuk membiayai upacara penguburan yang pantas. Apabila barang peninggalan tidak memadai, kepala lingkungan dan para tetangga diminta untuk menyumbang. Apabila tidak cukup, biasanya dibuat surat pernyataan tidak mampu oleh para tetangga yang dikuatkan dengan tandatangan ketua lingkungan,”tulis Hendrik E. Neimeijer dalam buku Batavia: Masyarakat Kolonial Abad 17 (2012).

BACA JUGA:

Lantaran itulah tetangga dekat dan Kompeni mengambil alih pembiayaan upacara penguburan. Di samping itu, pihak pemerintah kolonial Belanda juga turut membantu upacara kematian warga bumiputra yang menganut agama nasrani.

Akan tetapi, hanya terbatas pada penyediaan liang lahat dan peti mati. Hal itu terjadi ketika salah seorang kaum bumiputra, Frans Fransz van Bengalen meninggal dunia di sekitar abad ke-18.

“Setelah warga pribumi nasrani ini menutup mata untuk selamanya, diketahui dari inventarisasi yang dilakukan bahwa harta yang ditunggalkan hanyalah tiga pasang jas dan celana panjang bekas, sebuah peti kecil dari kayu jati dan dua kursi juga dari kayu jati. Semua itu tidak cukup untuk menutup biaya penguburannya, sehingga handai taulan dan tetangga mengumpulkan 10 hingga 12 ringgit agar dapat dilangsungkan upacara penguburan yang pantas,” tutup sejarawan asal Belanda, Hendrik E. Neimeijer.