JAKARTA - Upaya memperkenalkan pejuang kemerdekaan memiliki urgensi tinggi. Ajian itu digunakan untuk mengenang sekaligus mengenalkan jasa-jasa pahlawan bagi generasi akan datang. Masalah muncul. Penulisan nama tokoh sejarah kerap inkonsisten.

Tiada pakem ejaan yang seragam untuk diadaptasi di era kekinian. Kondisi itu banyak hadir dalam penyebutan nama pahlawan macam Wolter Mongisidi yang tak jarang disebut Wolter Monginsidi. Cut Nyak Dhien yang juga dikenal Cut Nyak Din. Kenapa begitu?

Beda ejaan dan kesalah penulisan nama tokoh sejarah kerap ditemukan di mana-mana. Ragam alasan menyertainya. Kadang kala bermuara pada banyaknya pakem ejaan yang dianut. Kadang pula urusan tahun terbit buku. Kadang juga idealisme penulis.

Jika ditelaah lebih lanjut perihal ejaan, sejarah mengungkap dulunya kaum bumiputra di Nusantara banyak menggunakan bahasa Melayu. Bahasa itu populer di pelabuhan di seantero negeri. Bahasa itu bak lingua franca yang berkembang secara umum dan dikenal di antara pegadang Belanda hingga Asia.

Eksistensi bahasa Melayu kian meningkat karena semakin banyaknya buku agama dan karya sastra yang terbit. Pemerintah kolonial Hindia Belanda ambil sikap. Ejaan yang berkembang di dalam karya sastra jadi ejaan yang distandarisasi. Ejaan Van Ophuijsen (1901-1947), namanya.

Ejaan itu digunakan di seantero negeri. Bahasa melayu kian berkembang. Apalagi, para pejuang kemerdekaan Indonesia mulai mendorong adanya bahasa nasional. Bahasa Melayu kemudian diadopsi jadi rangkaian Bahasa Indonesia.

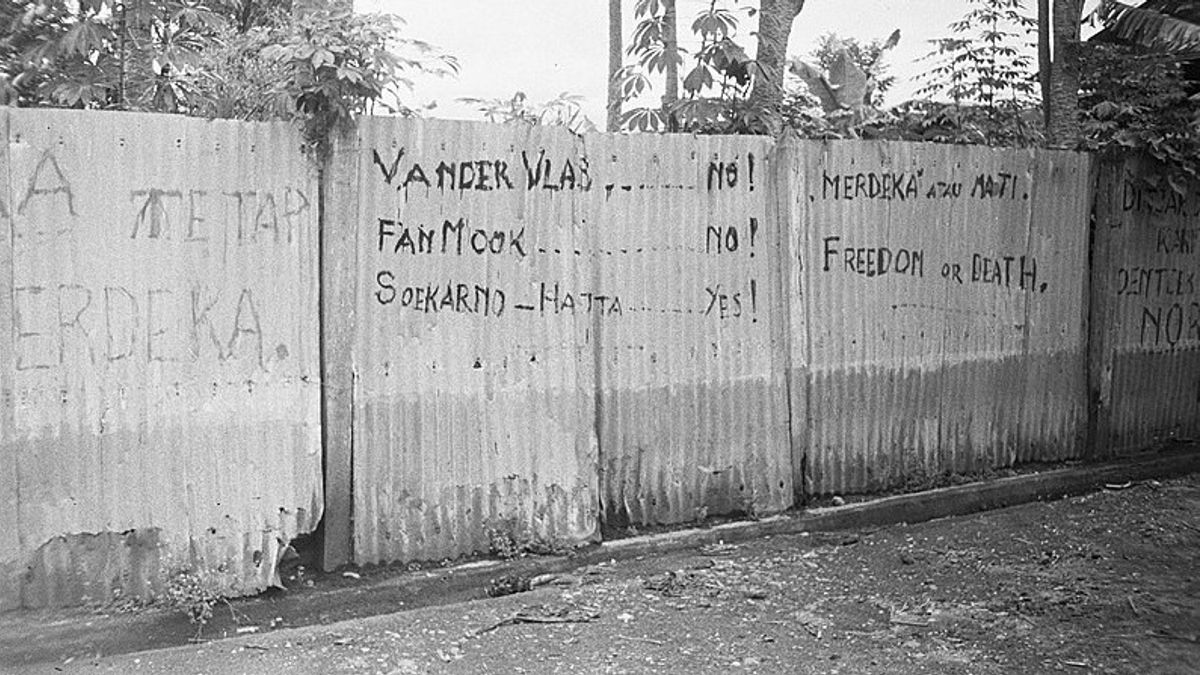

Peristiwa itu hadir dalam Sumpah Pemuda pada 1928. Penggunaan bahasa Indonesia mulai diadopsi di seantero negeri kala Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ejaan pengganti Van Ophuijsen pun diganti dengan Ejaan Soewandi (1947-1972) atau yang lebih dikenal sebagai Ejaan Republik.

Ejaan Republik bertahan lama. Semuanya berubah kala Orde Baru mengambil alih pemerintahan. Ejaan Soewandi mulai diganti dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Narasi itu membuat banyak penamaan tokoh bangsa berubah.

Soekarno jadi Sukarno, Soeharto jadi Suharto, hingga Tjipto jadi Cipto. Namun, tak sedikit pula orang yang mengkritik EYD. Beberapa justru masih menganggap Ejaan Soewandi jadi yang utama. Sosok sejarawan macam Ben Anderson kerap memandang EYD tak pernah ada. Anggapan itu membuatnya setia menulis dengan Ejaan Soewandi yang kaya pemaknaan.

“Di sinilah ia (Ben) menemukan dampak buruk EYD: betapa efektif perubahan ejaan itu bagi ingatan publik dan kreativitas generasi muda. Baginya, peralihan Edjaan Suwandi ke EYD telah merupakan batas tegas antara apa yang ditulis pada zaman Orde Baru dan zaman sebelumnya. Tidak ada kelanjutan antara zaman sebelum EYD dan zaman EYD. Generasi muda yang tidak kreatif dan hanya mengulang-ulang bahasa Orde Baru itu disebutnya telah kena penghapusan sejarah.”

“Pada titik itu, Ben meninggalkan EYD dan kembali menulis dalam Ejaan Soewandi. Sebagai orang yang belajar bahasa Indonesia dalam ejaan itu, langkah ini jelas perkara gampang, seperti balik asal. Tapi, dengan menghidupkan apa yang dicibirkan oleh Orde Baru sebagai ejaan lama itu, Ben Anderson ingin kembali ke zaman ketika orang Indonesia lebih mandiri dan kreatif dalam berbahasa. Bahasa Indonesia saat itu juga lebih beragam, tidak seragam seperti bahasa Orde Baru,” terang Joss Wibisono dalam tulisannya di Majalah Tempo berjudul Ben Anderson dan Perkara Ejaan (2016).

Tergantung Sejarawan

Sistem ejaan memiliki pengaruh besar terhadap inkonsistensi penulisan nama tokoh sejarah. Sejarawan dianggap menyumbang paling banyak perihal itu. Banyak yang menulis nama tokoh didasari oleh kenyamanannya menggunakan sistem ejaan tertentu.

Ada yang nyaman dengan Ejaan Soewandi. Ada pula yang nyaman dengan EYD. Sejarawan, Christopher Reinhart mengamini hal itu. ia mengungkap standar para sejarawan lazimnya tak terlepas dari dua cara pandang.

Pertama, sejarawan mengikuti ejaan nama lahir, contohnya Soeharto (bukan Suharto). Kedua, sejarawan yang menyesuaikan ejaan nama lahir ke penamaan era sekarang, contoh (Hussein, bukan Hoessein).

Reinhart juga menyebut ada pula sejarawan yang sangat teliti justru menggunakan keduanya. Satunya ditulis di badan tulisan. Sisanya jadi akan diberikan catatan kaki untuk menegaskan ejaan yang digunakan.

Langkah itu dilakukan supaya tiada kebingungan dan masyarakat dapat mencernanya. Namun, jika masalahnya bukan diejaan, tapi kesalahan nama, perkaranya beda lagi. Kesalahan penulisan nama kerap bermuara pada hadirnya buku-buku sejarah babon atau mainstream, macam buku sekolah.

Jika penulisan pada buku itu salah, maka semua buku turunan yang mengutip akan salah. Kondisi itu yang kita lihat dari penamaan tokoh sejarah Sulawesi, Wolter Mongisidi yang banyak ditulis salah jadi Wolter Monginsidi.

BACA JUGA:

“Nah, kalau untuk kesalahan nama (bukan kesalahan ejaan), itu biasanya sumber kesalahannya adalah buku-buku sejarah babon atau mainstream seperti buku sekolah atau buku standar seperti SNI atau IDAS--kalau di sini salah, semua buku turunan yang mengutipnya pasti salah karena buku2 ini besar kemungkinan jadi rujukan dasar banyak tulisan.”

“Sekali lagi, jika urusannya pada ejaan, maka pasti ada sejarawan yang beda-beda pandangan. Tapi kalau untuk kasus salah tulis seperti Wolter Mongisidi itu memang seharusnya pemerintah bisa bantu untuk publikasi yang benar. Kuncinya juga kalau kasus seperti ini bukan hanya di penulis/sejarawan tapi di editor,” terang Reinhart kepada VOI, 28 Maret 2024.