JAKARTA - “Barangkali, kematian cepat dan beruntun akibat penyakit scheurbuik (penyakit kurang vitamin C) sejak keberangkatan dari Pelabuhan Texel tahun lalu, serta wabah zwarte dood (wabah pes) pada pemberhentian di Madagaskar, telah mengubah hati kami menjadi tawar, dingin, dan keras.”

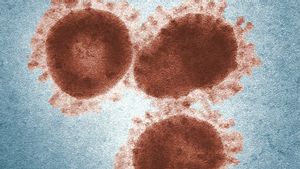

Rangkaian ketakutan terkait wabah pes atau yang dikenal dengan istilah black death atau kematian hitam coba direka kembali oleh Iksaka Banu dalam bukunya berjudul Semua untuk Hindia (2014). Gambaran itu diselipkan pada salah satu cerita berjudul "Penabur Benih". Nyawa begitu murah di hadapan black death.

Di situlah dikisahkan bagaimana ketakutan melanda orang-orang yang ingin berlayar menuju Nusantara. Wabah pes hitam yang pernah menewaskan sepertiga penduduk Eropa pada abad ke-14 jadi sebab.

Meski begitu, sejatinya jumlah itu tak ada apa-apanya. Jika merujuk pada penggabungan angka kematian akibat peristiwa pes yang serentak terjadi dari Asia, India, Timur Tengah, hingga Tiongkok, kematian akibat pandemik pes hitam mencapai angka 75 juta.

Zaman itu, penderita pes hitam mudah dilihat karena umumnya para pengidap akan mengalami kematian jaringan pada ujung jari tangan, kaki, serta hidung. Pembusukan menandai bagian-bagian tubuh itu jadi hitam. Di dunia medis, jenis pes ini disebut septicemic plague. Ia menyerang aliran darah, begitu.

Selain septicemic plague, jenis wabah pes lain yang juga dikenal kala itu adalah bubonic plague. Pes jenis ini menyerang sistem limfatik (imun). Jenis pes lainnya menyerang paru-paru. Ia dinamai pneumonic plague. Dari seluruhnya, septicemic plague tetap yang paling mematikan.

Bagaimana tidak. Penderita pes hitam dikisahkan bisa langsung meninggal, bahkan sebelum gejalanya muncul. Pun jika seseorang mengalami gejalanya, ia akan merasakan kesakitan dan ketakutan luar biasa. Gejala pes hitam ditandai dengan pendarahan, menghitamnya beberapa bagian tubuh, nyeri perut, diare, demam, lemas, hingga muntah-muntah. Kondisi mengerikan itu digambarkan Iksaka Banu.

“Beberapa orang yang terbaring di kabin sakit bahkan berharap secepatnya sirna dari muka bumi karena tahu tak ada yang sanggup merawat mereka lagi. Adapun kami yang masih bisa berdiri, tampaknya juga tinggal menunggu giliran sebelum tertular atau mati,” tertulis.

BACA JUGA:

Di Tanah Nusantara

Perasaan “menunggu giliran sebelum tertular atau mati” ini juga pernah menghantui penduduk di Bumi Pertiwi pada abad ke-20. Kala itu, wabah pes mulai masuk ke Malang, sebelum kemudian menyebar ke daerah-daerah lain, seperti Semarang dan Yogyakarta.

Saking cepatnya, penyebaran wabah pes dari 1910-1939 memakan 39,254 korban jiwa di Jawa Timur dan 4.535 di Yogyakarta. Yang terparah adalah Jawa Tengah. Di tanah itu, pes hitam mematikan 76.354 orang.

Tak berhenti sampai situ. Wabah pes terus merembet ke bagian barat tanah Jawa. Pada 1920-an, pes mulai menyerang Cirebon, Priangan, dan Batavia. Angka kematian yang diakibatkan pun besar. Dari periode wabah 1933-1935, pes hitam mencabut 69.775 nyawa di Jawa Barat.

Akibatnya, pemerintah kolonial kehilangan banyak pekerja dan buruh kasar yang tenaganya biasa mereka pakai di perkebunan, pertambangan mineral, hingga pembangunan jalan. Pemerintah kolonial yang sebelumnya mengalami wabah ini di Eropa pun bergerak menangani mewabahnya pes hitam.

Dari sisi ekonomi politik, pes hitam berdampak besar pada penyusutan arus kas Belanda. Dalam arti lain, wabah pes hitam amat mengancam eksistensi Hindia Belanda kala itu. Pemerintah kolonial pun akhirnya memerintahkan Dinas Kesehatan Publik atau Geneeskundige Dienst (BGD) untuk membentuk program pemberantasan pes.

Pemberantasan tak hanya dilakukan di Batavia. Kala itu, tanggung jawab diurus langsung oleh daerah masing-masing. Seluruh petugas kesehatan, mulai dari mantri, perawat --lokal dan eropa-- hingga dokter-dokter dari Jawa dikirim ke pelosok kampung untuk memeriksa pasien pes hitam.

Namun, upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah kolonial kacau balau. Para dokter Eropa di Batavia malah banyak menolak mengobati pasien pes yang rata-rata pribumi. M. Balfas, dalam buku berjudul Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo: Demokrat Sedjati (1952) menceritakan, "Dokter-dokter Eropa yang bekerja pada dinas pemerintah banyak yang menolak untuk dikirim ke daerah Malang."

Dokter Tjipto Mangunkusumo adalah salah satu tenaga medis yang terpanggil. Ia turut dalam upaya memberantas pes di Malang bersama dokter Jawa jebolan STOVIA lainnya. Kehadiran Tjipto dan kawan-kawannya mampu menutupi ketiadaan dokter-dokter Eropa yang terhitung manja dan jarang mau melakukan kunjungan ke kampung.

Apalagi, saat itu salah satunya penyebabnya adalah kesenjangan kelas dan sentimen rasial yang membuat dokter kulit putih enggan menyentuh pasien pribumi. Kisah humanis Tjipto turut ditulis sejarawan Takashi Shiraishi dalam tulisan berjudul "Impian Mereka Masih Bersama Kita" dalam buku 1000 Tahun Nusantara (2000). Takashi Shiraishi berucap:

Dia umpamanya diberi tanda jasa Ridderkruis of the Oranje Nassau Order oleh pemerintah Belanda karena pekerjaannya sebagai seorang dokter di Malang menghadapi wabah pes tahun 1912. Tetapi, dia juga memberi tanda jasa kepada diri sendiri dengan mengangkat anak seorang bayi perempuan yang jadi yatim piatu dalam wabah itu, dan menamakannya Pesjati.

Langkah Tjipto jelas patut diapresiasi. Namun, wabah pes kadung menyebar di Nusantara dan berhasil menimbulkan kepanikan besar. Bahkan, saat itu ada anggapan terkait cara pemerintah kolonial menghadapi wabah pes, bahwa usaha pemerintah kolonial memberantas pes lebih mengerikan dibanding penyakit itu sendiri.