JAKARTA - Gerhana bulan total adalah fenomena alam yang lazim. Tiada yang spesial untuk kemunculannya. Namun, tidak bagi sebagian besar orang Jawa pada masa penjajahan Belanda. Gerhana bulan lebih dari sekedar fenomena alam belaka.

Gerhana bulan dielu-elukan laksana penanda nasib buruk akan menerpa seisi Jawa. Teror ketakutan menyebar. Kepercayaan itu tumbuh subur seiring kebenaran memberikan jawaban. Apalagi akhir kuasa Pangeran Diponegoro di tanah Jawa ditandai munculnya gerhana bulan.

Kepercayaan orang Jawa terhadap tanda-tanda alam tiada dua. Bahkan, sejak dulu kala. Fenomena alam tertentu dianggap sebuah pertanda akan hadirnya zaman penuh depresi. Dari kehadiran gunung meletus, kemarau panjang, hingga gerhana.

Anggapan itu dikuatkan dengan hadirnya kisah-kisah turun temurun terkait terjadinya fenomena alam. Gerhana bulan, misalnya. Fenomena itu diyakini kuat lantaran ulah Batara Kala – raksasa yang kerap muncul dalam pewayangan Jawa.

Kehadiran gerhana diyakini erat hubungannya dengan ulah raksasa menakutkan itu bertindak gegabah dengan menelan matahari (gerhana matahari) atau bulan (gerhana bulan). Seisi bumi jadi gelap karenanya. Satu demi satu petaka kemudian jatuh ke bumi.

Ambil contoh ketika masa Amangkurat I masih jadi orang nomor satu di Kerajaan Mataram Islam. Fenomena alam, termasuk gerhana acap kali muncul dipemerintahannya. Kejadian itu mengindikasi ada yang tidak beres dengan kekuasaan Amangkurat di tanah Jawa.

Ia kerap melanggengkan kekerasan dan berlaku tak adil. Begitu pula dengan pengikutnya. Dari menteri hingga bupati. Mereka tak peduli dengan nasib rakyat, asal posisi mereka aman. Karenanya, seisi Pulau Jawa diberikan petanda lewat gerhana dan gempa bumi. Sebuah petanda atau petunjuk bahwa negara (Mataram) akan rusak.

“Mataram pada masa pemerintahan Amangkurat I akhirnya memang rusak, dan rakyat menderita. Tidak saja banyak yang meninggal sewaktu Gunung Merapi meletus, tetapi mereka pun tertimpa kelaparan selama 1674-1676, akibat kekeringan atau banjir sehingga sawah terbengkalai.”

“Untuk mendapatkan beras 10 liter saja di satu tempat sangat sulit, kata Residen Jepara. Peperanan juga tiada henti akibat invasi pasukan Trunojoyo, serangan pihak Makassar, intervensi bala tentara kompeni, dan pecahnya kekerabatan keraton. Putra mahkota pun memberontak,” ungkap P. Swantoro dalam buku Dari Buku Ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu (2016).

Petanda Kuasa Diponegoro Berakhir

Kebencian Pangeran Diponegoro terhadap Belanda tak tertahan lagi. Ia geram melihat ketidakadilan yang dialaminya dan kaum bumiputra. Belanda hanya tahu untung bejibun. Sedang nasib kaum bumiputra diperas bak sapi perah.

Pangeran Diponegoro pun melawan. Segenap kaum bumiputra di Jawa berdiri bersamanya. Ia dianggap sebagai ratu adil yang akan mengusir penjajahan Belanda. Kaum alim ulama pun ikut tergabung di dalamnya.

Semenjak itu, gelora perlawanan Diponegoro dikenal luas sebagai Perang Jawa (1825-1830). Kemampuan Diponegoro mengatur siasat ada di baliknya. Pangeran Diponegoro mampu menyeleksi pejabat, panglima, dan penasehat agama yang berperang bersamanya. Siasat gerilyanya banyak mematikan langkah pasukan Belanda.

Perang Jawa pun membuat Belanda rugi besar. Dana dikuras habis untuk melawan Diponegoro. Alih-alih keuntungan, pemerintah kolonial Hindia-Belanda terpaksa berhutang. Namun, Belanda tak mau kalah. Nasi sudah jadi bubur, pikirnya.

Perlawanan terus dikumandangkan. Pangeran Diponegoro mau tak mau terdesak. Apalagi belakangan perpecahan yang hadir dari pihaknya. Berita perpecahan itu tercium ke masyarakat Jawa, tapi mereka enggan berspekulasi.

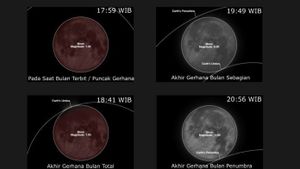

Namun, kehadiran gerhana bulan penuh membuyarkan segalanya pada 10 Maret 1830. Fenomena alam itu membuat segenap masyarakat Jawa ketakutan dalam kegalapan. Mereka menganggap gerhana bulan sebagai pertanda Pangeran Jawa yang ingin membebaskan Jawa dari penjajahan akan berakhir. Benar saja, 18 hari setelahnya Pangeran Jawa itu ditangkap Belanda dan diasingkan.

“Gerhana bulan penuh pada malam 10 Maret itu mungkin juga telah membuat sebagian orang merasa takut dan membayangkan kejadian yang nahas. Laporan De Kock yang rinci tentang peristiwa yang menyangkut Diponegoro selama ia berada di Magelang, sampai dengan apa yang oleh Jenderal itu dengan bijaksana disebut ‘pemasrahan’ (overkomst) Pangeran itu --yakni penangkapannya pada 28 Maret-- merupakan sumber utama untuk masa tiga minggu ini.”

“Sumber ini bisa bermanfaat di samping ceritera babad karya Diponegoro sendiri, yang tentu saja memberikan pandangan sangat berbeda tentang rangkaian peristiwa yang sama ini. Yang luar biasa menarik dari cerita De Kock adalah unsur renungan dirinya. Meskipun ditulis dari sudut pandang seorang perwira militer senior Belanda dan bekas Letnan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, De Kock jelas merasa terbebani dengan cara penangkapan pemimpin Perang Jawa itu,” ungkap Peter Carey dalam buku Kuasa Ramalan (2000).