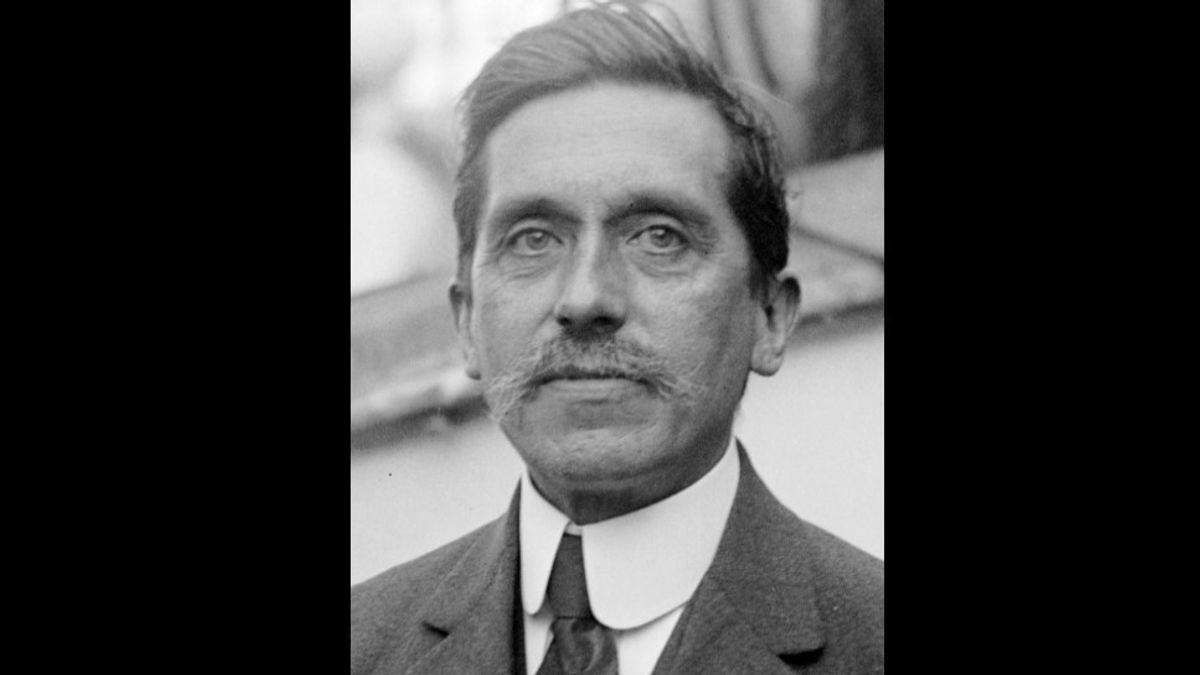

JAKARTA - Né le 11 juin 1867 à Marseille, en France, un physicien du nom de Charles Fabry a travaillé avec d’autres scientifiques de Français pour développer une théorie des interférences multifaiteurs et découvrir la couche d’ozone. Fabry est diplômé de l’Université de Paris en 1892 et rejoint le personnel de l’Université de Marseille en 1894.

Pas seulement lui-même. Ses frères étaient aussi des scientifiques eugène, un mathématicien et Louis, un astronome. Tous deux sont diplômés de l’École Plytechnique de Paris.

En visite à Britannica le jeudi 11 juin, Fabry a rapidement révolutionné le domaine de l’optique et de la spectroscopie en développant l’interféromètre Fabry-Pérot, son projet scientifique avec Alfred Pérot. Le duo a basé l’interféromètre, ou élaton, sur la théorie de Fabry de l’interférence multifaitelle.

La version de l’appareil est encore utilisée aujourd’hui en spectroscopie haute définition. L’interféromètre Fabry-Pérot est basé sur plusieurs réflexions lumineuses entre deux miroirs semi-parallèles sur un plan plat.

La distribution de la lumière produite par l’interférence des rayons qui a subi différentes quantités de réflexion se caractérise par une maxime très bien définie et des minima, ainsi que la lumière monochrome résultant en un ensemble d’anneaux concentriques pointus. Les différentes longueurs d’onde dans la lumière qui viennent peuvent être distinguées par l’ensemble d’anneau résultant.

L’instrument a produit un bord plus net que celui conçu par le scientifique américain Albert Michelson. Fabry et Pèrot ont continué à travailler ensemble pendant une dizaine d’années en appliquant leurs interféromètres à la spectroscopie et à la métrologie.

L’étude initiale de Fabry était centrée sur la perturbation de la lumière, où le principal instrument de recherche était l’interféromètre Fabry-Pérot, découvert en 1896 à la suite de son projet scientifique avec Alfred Pérot. Cet instrument est largement utilisé pour les mesures de longueur d’onde lumineuse et les études connexes.

L’intérêt de Fabry pour l’astronomie s’est développé tout en observant ses frères et sœurs d’université. Cet intérêt l’a amené à utiliser des interféromètres pour étudier les spectres du soleil et des étoiles, ainsi qu’à améliorer les techniques photométriques pour mesurer la luminosité du ciel nocturne.

Pendant ce temps, tout en l’appliquant pour étudier le spectre de la lumière du soleil et des étoiles, Fabry a constaté que le rayonnement ultraviolet du soleil est filtré par la couche d’ozone. La couche d’ozone agit comme une couche qui protège la vie à la surface de la terre contre les effets nocifs du rayonnement ultraviolet.

En 1921, Fabry prend le poste de professeur à la Sorbonne à Paris et devient le premier directeur de l’Institut d’optique de la ville. Parmi les prix de Fabry, mentionnons la médaille Rumford de la Royal Society à Londres en 1918, la médaille Franklin aux États-Unis en 1921 et la désignation honorifique de l’Optical Society en 1933. Fabry était un écrivain prolifique, écrivant des articles populaires en plus de la science afin que les laïcs puissent comprendre son travail.

À la fin de sa vie, Fabry a aidé Français scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mauvaise santé vers la fin de la guerre l’oblige à retourner à Paris, où il meurt à l’âge de 78 ans en 1945.

The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)